Il faut croire qu’Earl Monroe était destiné à devenir un basketteur professionnel. Dans son for intérieur pourtant, ce n’était pas ce qui l’attirait. Né à Philadelphie le 21 novembre 1944, Earl grandit dans les quartiers sud de la ville et baigne très tôt dans le sport, mais aussi dans la violence. Dans l’Amérique des années 50 et 60, pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez le quotidien qui attendait les habitants d’une ville comme Philly. Au milieu de ça, Earl parvenait à trouver de l’air dans le sport. Baseball, football, basketball, le gamin touchait un peu à tout, mais c’est surtout dans le premier qu’il prenait plaisir.

Un coup de pouce (ou de balle) du destin

Alors qu’il regardait les World Series entre les Giants et Cleveland, le petit Earl pu voir Willie Mays faire un catch extraordinaire, qui marqua profondément ses yeux d’enfant. Après ça, il n’avait aucun doute : il voulait devenir un joueur de baseball.

Il commença à jouer en tant que catcher, mais ne pouvait pas porter de masque pour une raison simple : celui-ci était trop lourd pour sa nuque, et il jouait donc sans. Un jour de match, il loupa deux balles consécutives qui finirent leur course dans son œil. Inutile de vous dire qu’au baseball, même quand on est un gamin, la balle n’arrive pas doucement dans le gant du catcher. Après la deuxième balle, il sortit du terrain : « J’étais en mode : allez, c’est bon, je ne peux plus. Je n’avais pas envie de mourir en jouant au baseball « .

A l’âge de 14 ans, Monroe eut une poussée de croissance et se mit au basketball. Il commença à jouer dehors, avec des amis : ils étaient 5 à jouer sur le même terrain, tout le temps, le Oakford Playground. Ils se surnommèrent les Trotters en hommage aux Harlem Globetrotters, et le terrain sur lequel ils jouaient devint le Trotters Ground. Très vite, les playgrounds allaient devenir une seconde maison pour Earl.

Entre high school et playground

Il entra au lycée au Bartram High School de 1959 à 1963. Là-bas, il allait d’abord jouer avec la junior varsity team (l’équipe réserve entre guillemets). Il jouait pour la première fois dans ce qui ressemblait à une vraie équipe, organisée, avec un coach sur le banc. Les joueurs apprenaient à jouer en tant qu’équipe, à poser des écrans, à faire les bonnes passes, à jouer avec discipline, rigueur, et concentration. Earl apprenait ainsi doucement à jouer avec un cadre.

Malheureusement, niveau scolaire les résultats ne suivent pas et il est obligé de redoubler. Les conséquences sont radicales : c’en était fini du basket à Bertram. Monroe devenait académiquement inéligible, selon les mots de son coach. Il fut dévasté, et décida de redoubler d’efforts au niveau scolaire pour pouvoir à nouveau faire partie de l’équipe, ce qu’il réussit à faire rapidement.

Niveau basket pur, Earl n’était pas encore celui qu’il allait devenir. Il était dans la moyenne, parfois meilleur que ses coéquipiers, parfois moins bon. Mais à force d’entrainement, il parvint à élever son niveau de jeu, d’autant que la passion était en train de prendre le dessus. Il faut dire qu’il faisait tout pour la cultiver, et ce même en dehors des parquets de Bartram. Son entrainement était permanent, et pour cause : Earl avait commencé depuis un moment maintenant à squatter les playgrounds de Philadelphie, son école à lui.

Là-bas, il pouvait jouer d’une toute autre manière qu’au lycée, il n’y avait plus de systèmes, plus d’obligations, plus de coach. C’était le bitume, les lignes au sol et le cercle. Tout était plus permissif dans le jeu. Et à cette époque, tout comme aujourd’hui, quand on veut s’imposer sur un playground, il faut faire ses preuves. Et pour le faire, il faut être patient.

Dans les premiers moments, on s’assoit au bord du terrain, on regarde, on apprend. Monroe faisait ainsi, pendant qu’il regardait les joueurs s’affronter sur le terrain bitumé. De son propre aveu, « Même après avoir appris à jouer assez bien, je n’étais pas assez bon pour pouvoir affronter ces gars-là ». Si New York avait sa réputation de terre de streetball grâce notamment à Rucker Park, Philadelphie n’avait rien à lui envier. On disait des joueurs de NY qu’ils étaient de très bons joueurs de un-contre-un, qu’ils faisaient de meilleurs pénétrations, de meilleurs dunks. A Philly, on parlait des joueurs comme de vrais artistes. Il y avait du beau monde sur les terrains, et il n’était pas rare de voir un Wilt Chamberlain s’adonner à des luttes intenses sur le même playground où Monroe attendait patiemment son tour.

Parfois, quand il manquait un joueur, ceux qui étaient en place regardaient sur le côté. C’est à ce moment-là qu’Earl Monroe essayait de se grandir un peu, afin de gagner quelques centimètres pour pouvoir avoir plus de chance d’être choisi, jusqu’à ce que la phrase résonne : « Earl, viens, on a besoin de 5 mecs« . Mais Monroe voulait être plus qu’un bouche-trou, il voulait avoir sa place parmi les grands. Alors il s’entraînait, tout le temps, même à la maison.

« A l’hiver 1961, je m’entraînais à dribbler. J’étais obsédé par le fait de jouer au basket et de devenir meilleur, en travaillant mes skills. Alors tous les jours, quand je revenais de l’école, s’il faisait trop froid pour aller dehors et m’entraîner, je dribblais dans le salon pendant que j’écoutais de la musique. Je dribblais avec ma main gauche, puis avec la droite sur un rythme dans ma tête qui faisait un truc du genre : tah-tah-TAH, tah-tah-TAH, tah-tha-THA, … Je m’entraînais avec des chansons différentes. Je ne m’en rendais pas compte à l’époque, mais j’étais en train de développer un rythme de dribble dans ma tête suivant la musique que j’écoutais. » – Earl Monroe, My Story

Il jouait aussi bien dans les playgrounds que dans des tournois organisés, comme la Baker League, créée par Sonny Hill. A l’origine, ce n’était qu’un tournoi entre 4 équipes composées essentiellement de joueurs professionnels, qui grandit très rapidement sous l’ampleur du phénomène streetball à Philly, au point de devenir l’équivalent de Rucker Park. Là-bas, Monroe jouait libéré, et progressait encore et toujours et devenant petit à petit une référence.

Il était alors un joueur à risque, notamment parce qu’il usait de la méthode du trial and error, une sorte de « ça passe ou ça casse » qui consistait pour lui à essayer toute sorte de mouvements inédits, de gestes techniques différents, tous plus insolites les uns des autres. Son but ? Voir s’ils lui permettaient d’accéder au panier ou d’éliminer plus facilement son adversaire. C’est de cette façon-là qu’on lui affubla un premier surnom, « Thomas Edison« , pour la faculté qu’il avait à créer des mouvements jamais vus. D’autres fleuriront plus tard : « Magic« , « Jesus« , … Pour beaucoup, il est le premier créateur du spinmove. Pour lui, c’était juste un moyen de se rendre l’accès plus facile au panier, en se rapprochant de la ligne droite imaginaire qu’il y avait entre lui et le cercle. Monroe développa aussi les pump fakes, simple, doubles ou même triples – vous savez, celles qu’ont adoré utiliser Kobe Bryant ou Dwyane Wade.

Il devenait un joueur à part entière sur les playgrounds de Philadelphie. Il progressait au shoot, dans le maniement du ballon, et pouvait maintenant être dangereux de n’importe quel endroit du terrain. Cette progression ne le lâcha pas dans le basket organisé qu’il pratiquait en parallèle en high school.

C’était quelque chose d’assez dur pour lui d’avoir à être performant dans ces deux facettes-là, qui n’avaient pas grand chose à voir l’une avec l’autre. D’un côté, quand il était sur le bitume de Philly, il pouvait jouer libérer et être créatif au possible; de l’autre, sur le terrain de son lycée, il devait se plier aux exigences d’un coach et à la rigueur nécessaire d’une équipe, surtout que dans son équipe high school, Monroe jouait pivot. De son propre aveu, il apprenait plus dans les rues de la ville que sur le terrain de son lycée :

« Mes amis et moi, quand on jouait pour les Trotters, on n’avait pas de coach, donc on se coachait nous-même et on apprenait des joueurs plus anciens. A Philadelphie, les anciens transmettaient l’histoire du jeu sur les playgrounds. C’est là que la sagesse du basket était transmise et où j’ai le plus appris. Par exemple, les joueurs à Philadelphie n’était pas les meilleurs dunkeurs, mais ils apprenait à contrer le jeu de leurs adversaires sur le terrain. Le playground, c’est là où j’ai appris à voir le flow d’un match. » – Earl Monroe, My Story

Earl arrivait parfaitement à concilier ces deux aspects, si bien qu’à la vue de sa progression constante on lui demanda d’intégrer l’équipe principale au deuxième semestre, mais le coach le coupa immédiatement étant donné le retard scolaire qu’il avait par rapport aux autres élèves.

Les années college : l’explosion

En sortant diplômé de Bartram, il n’avait pas envie de poursuivre ses études et préféra faire acte de présence dans une école préparatoire, tout en trouvant un job en tant que manutentionnaire pour 60$ par semaine. En parallèle, Earl continuait de devenir une vraie légende sur les playgrounds de la ville, et notamment au centre de Leon Whitley.

Leon Whitley était un ancien joueur, meneur du Winston Salem Teacher College quelques années plus tôt, et avait gardé contact avec son ancien coach, Clarence Gaines. Après avoir vu jouer Monroe, il décida d’appeler ce dernier pour lui faire part de ce qu’il venait d’observer.

Il a passé beaucoup de temps à me décrire les talents de ce joueur. Il semblait pouvoir s’ajuster selon le bodylanguage de son adversaire, et exploiter n’importe quelle erreur minime en avantage majeur. C’était comme si le gamin anticipait ce que le défenseur allait faire à son attaque avant même qu’il attaque. Au moment où le défenseur pensait à ce que le gamin allait faire, il l’avait déjà fait. Le panier était mis, et il était déjà prêt à défendre, pendant que les autres se demandaient encore ce qu’il avait pu se passer. » – Clarence Gaines, They called me Big House

Whitley fit part à Monroe de la possibilité de rejoindre Winston Salem. Monroe n’en n’avait jamais entendu parler, et il dit non. Il n’avait jamais eu envie de mettre les pieds dans une fac. Six mois après, on lui redemanda, et Earl fit alors une toute autre réponse : il voulait bien y aller, si son meilleur ami pouvait aussi venir. La réponse fut favorable, et Earl Monroe fit son entrée à Winston Salem, en Caroline du Nord, une université pour futurs professeurs.

Il débarquait pour la première fois de sa vie au sud du pays, lui qui n’avait jamais mis les pieds à plus de 50km de Philadelphie. Inutile ici non plus de vous faire un dessin sur le contexte social aux Etats-Unis, dans les années 60-70. Monroe avait côtoyé de près les guerres de gang et tout le folklore qui en découle. Et le voilà débarquant dans le sud du pays, où l’intégration et le mélange culturel n’étaient clairement pas au rendez-vous. Par chance pour lui, Winston Salem était un campus assez progressiste, avec une majorité d’élèves d’origine afro-américaine, et il allait pouvoir passer des années beaucoup plus calmes que prévu.

Son coach, Clarence Gaines, observa Earl lors des premiers entraînements. Ce qui faisait peur à Gaines était de savoir comment son nouveau joueur allait s’intégrer au sein de l’équipe. Sans surprise, celui-ci s’intégra sans difficultés, et mit en application se qu’il faisait déjà depuis un bon bout de temps : il laissait les frasques dehors, pour se concentrer sur ce qu’on lui demandait dans le cadre d’une équipe coachée.

Gaines n’avait pas l’habitude de faire démarrer dans le cinq des joueurs de première année, et il n’allait pas faire d’exceptions pour le nouveau venu. L’équipe était composée de meilleurs joueurs, plus expérimentés, et ce n’est que s’ils étaient en foul trouble qu’il ferait appel aux services de son freshman. Ainsi, Monroe joua peu dans sa première année. En deuxième année, il eut sa chance, véritablement. C’est cette année-là que celui qui était déjà reconnu par ses pairs comme une légende vivante du streetball allait commencer à marquer les esprits dans les gymnases.

Avec plus de temps de jeu, mais aussi plus de libertés, il allait pour la première fois incorporer à son jeu des éléments qu’il réservait habituellement aux playgrounds ou aux tournois d’été. Tout l’arsenal qu’il s’était constitué dans les rues de Philly depuis ses 14 ans allait enfin lui servir quand il évoluait avec son équipe. C’est à ce moment-là que les spinmove, les shake and bake et toute autre arme que s’était forgée Earl Monroe sur le bitume allait devenir tout aussi létale sur les parquets. Sa moyenne de points passa de 7 à 23 en deuxième année, et ne cessa de grimper, jusqu’à ce qu’il atteigne la barre dantesque des 41.5 points de moyenne lors de sa quatrième et dernière année.

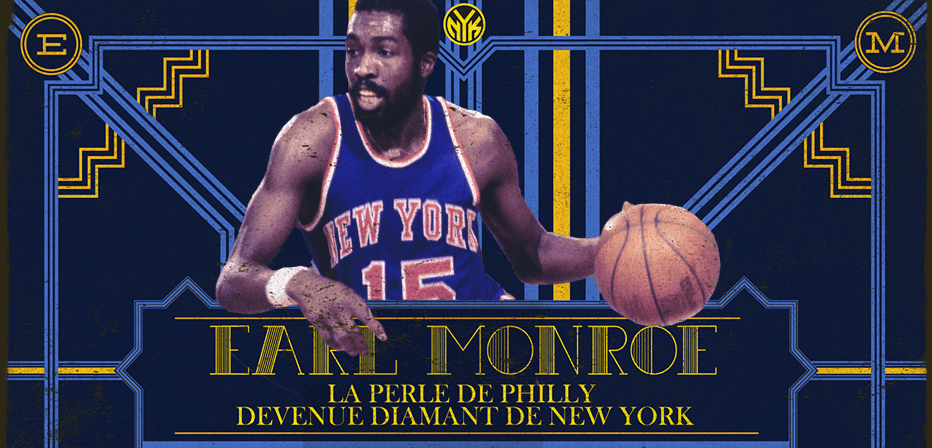

Monroe était devenu injouable et incontrôlable pour les défenses adverses de l’époque. Il amena Winston Salem au titre de NCAA II en 1967, et son nom commençait enfin à apparaître sur les rapports des scouts NBA. Son impact était extraordinaire, autant sur l’équipe, que sur le campus et sur la ville en général. Soir après soir, ses exploits étaient rapportés dans les journaux du coin, et lors de la saison 1966-67, Luix Overbea, un journaliste du Winston Salem Journal allait utiliser une expression qui allait changer la vie d’Earl Monroe. Pour décrire ses prouesses, il écrivit « les perles de Earl » – « Earl’s pearls » en VO. Et ainsi allait naître le surnom par lequel Earl Monroe allait devenir connu de tous : Earl The Pearl. Dans les tribunes, on s’amuserait alors à chanter « Earl, Earl, Earl the Pearl ! Earl, Earl, best in the world !« .

Son impact était tel que l’équipe allait devoir changer de salle, pour pouvoir être en capacité d’accueillir les spectateurs, toujours plus nombreux à vouloir assister aux exploits de la pépite du campus. Symbole encore plus fort de ce qu’était en train de réaliser Earl : des spectateurs blancs franchissaient les portes de la salle, eux qui ne venaient que très rarement assistés aux matchs de Winston Salem auparavant, dont l’équipe était majoritairement d’origine afro-américaine. Les prestations de Monroe parvenaient à avoir un impact bien au-delà du terrain.

Sur le parquet, Monroe était devenu un véritable maestro. Certains observateurs disaient de son jeu que cela revenait à écouter un morceau de jazz : ses mouvements ressemblaient à des improvisations, qui prennent une direction et en changent subitement. Quand on lui demandait comment il parvenait à être aussi inventif en attaque, il avait une réponse toute simple : « Je ne sais jamais ce que je vais faire de la balle, donc si moi je ne le sais pas, je suis quasiment sûr que le mec qui défend ne le sait pas non plus... ». Lors de sa dernière année, il allait entrer un peu plus dans la légende en devenant l’un des rares joueurs à dépasser la barre des 1000 points en une saison.

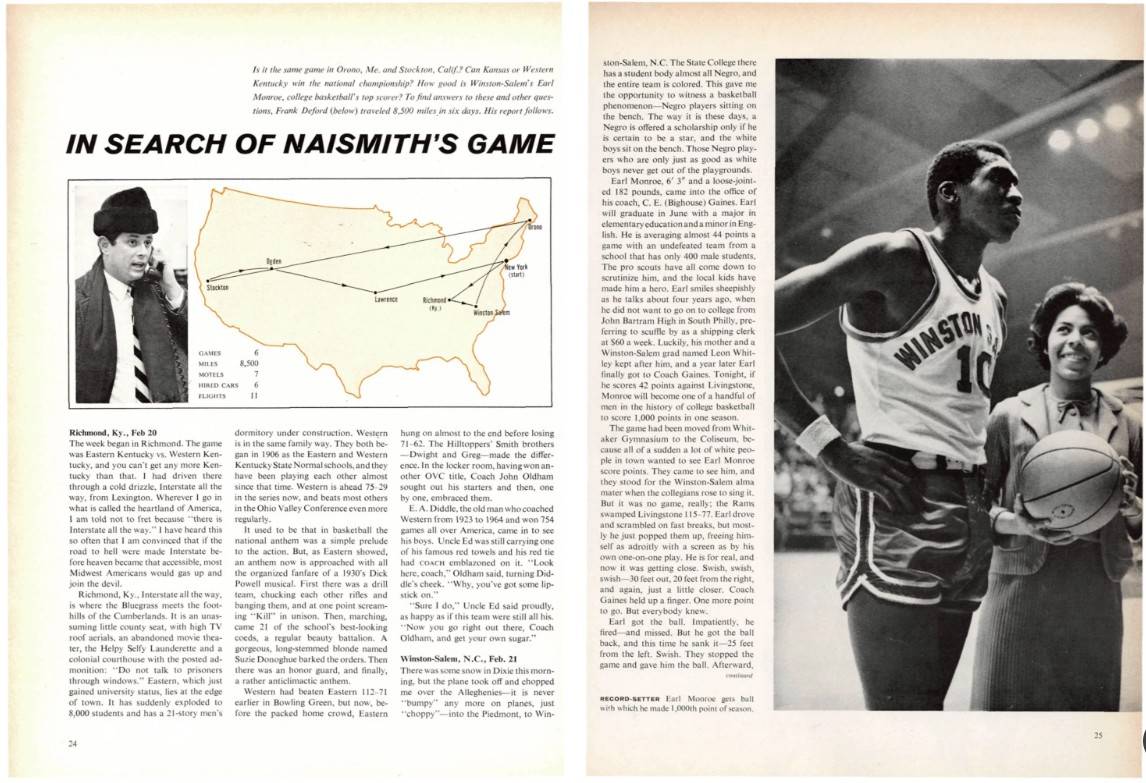

Le journaliste Frank Deford, qui suivait les joueurs universitaires à l’époque, a assisté au match où Earl atteignit cette barrière symbolique, et voici ce qu’il avait pu écrire :

Coach Gaines leva le doigt. Un seul point pour y arriver. Mais tout le monde savait. Earl pris la balle. Impatient, il tira – et loupa. Mais la balle revint vers lui, , il marqua directement – à environ 7 mètres sur la gauche. Swish. Ils stoppèrent alors le match, et lui donnèrent la balle. Après ça, il finira avec 53 points, dans une sorte de match à la Earl Monroe : 23 sur 46 aux tirs, 9 passes et 10 rebonds.

L’article de Frank Deford, du 6 mars 1967, avec Earl Monroe, à droite.

Cette progression et cette domination allait lui ouvrir les portes de la NBA, qui l’attendait déjà avec impatience.

Baltimore comme première scène

C’est à Baltimore, chez les Bullets, que va atterrir Earl Monroe du haut de ses 23 ans, en étant sélectionné avec le 2ème choix de la draft 1967. Un choix « par défaut » en quelque sorte : les Bullets ont en effet perdu le 1st pick par le jeu du coin flip au bénéfice des Pistons. Detroit va sélectionner Jimmy Walker, et ce n’est qu’avec l’assurance de choisir un autre meneur au 2nd tour que les Bullets jetèrent leur dévolu sur Monroe. Pas vraiment désiré, mais prêt pour ce qu’il l’attend, Monroe ne mettra pas longtemps a rassuré son monde.

Pour son premier match, il termine à 22pts et 5 passes décisives, avec en prime une victoire de plus de 30 points contre les Knicks. Plus encore que sa performance, c’est son style et l’impression qu’il laisse sur le parquet qui va totalement charmer ses coéquipiers et surtout les fans. Dans une ville comme Baltimore, où la NBA n’est pas vraiment l’attraction principale, la Perle va, tout comme il l’avait fait à Winston Salem, avoir un impact dans le domaine : au lendemain du match, les fans vont s’entasser devant la billetterie pour le prochain match contre les Celtics, et plus de 9000 billets seront vendus une semaine avant.

Earl va se fondre immédiatement dans sa nouvelle équipe et dans son nouveau monde qu’est la NBA. Son impact est immédiat, et la progression des Bullets instantanée : 36 victoires au compteur à la fin de la saison, 16 de plus qu’avant son arrivée. Earl Monroe termine sa première saison avec 23.4 points, 5.7 rebonds et 4.3 passes décisives par match et décroche le trophée de Rookie de l’Année. Il fera 30 matchs à au moins 30 points, 6 matchs à plus de 40 points, dont un à 56 unités, le 13 février contre les Lakers.

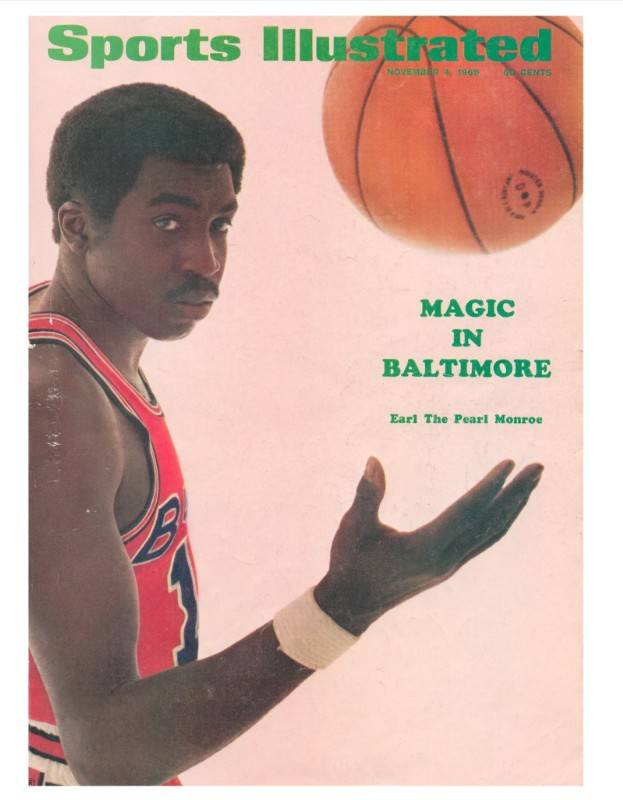

Earl Monroe, en couverture du Sports Illustrated du 4 novembre 1968

Pour sa deuxième saison, il va être rejoint par le rookie Wes Unseld qui va lui aussi directement peser dans l’équation, empilant plus de 13 points et 18 rebonds de moyenne pour sa première saison… tout en étant élu MVP de la saison régulière. Monroe va scorer avec plus de régularité, et passer la barre symbolique des 25 points de moyenne – pour la seule fois de sa carrière NBA. Devant cette progression constante, il est invité au All Star Game, en compagnie de Wes Unseld.

Dans le sillage des deux joueurs, les Bullets progressent encore et terminent à 57 victoires. Monroe et Unseld terminent tous les deux dans la All NBA First Team, pendant qu’Unseld termine Rookie de l’Année et MVP et que Gene Shue, le coach des Bullets, soulève le trophée d’Entraineur de l’Année. Avec leurs 57 victoires, ils sont premiers de la Conférence Est et atteignent enfin les playoffs. L’équipe semble au sommet. Mais la chute sera de taille quand les Bullets tomberont au premier tour contre les Knicks, qui les sweeperont sans pitié. Earl Monroe laissera toutes ses forces dans la bataille, grimpant à 28 points par match, mais New York sera trop fort sur la série. Sur le terrain, the Pearl est toujours fidèle à lui-même : un esthète, et un fabuleux joueur de un contre un, qui fera d’ailleurs dire à son coéquipier Ray Scott que « Même Dieu ne pourrait pas gagner un un-contre-un contre lui ».

L’année suivante, rebelote : les Bullets terminent troisièmes de l’Est, se qualifient pour la postseason, et héritent des Knicks au premier tour. Désormais arquée autour d’un quatuor Wes Unseld-Gus Johnson-Kevin Loughery-Earl Monroe, Baltimore tourne très bien. Mais les Knicks ont terminé en tête, avec 60 victoires. Dans la position de l’outsider, les Bullets vont résister. Après avoir été menée 2-0, la troupe de Earl Monroe va se reprendre pour égaliser à 2-2, avant de pousser New-York au game 7, un match remporté par les locaux 127 à 114. Encore une fois, au cours de cet affrontement, Monroe aura élevé son niveau de jeu, notamment au scoring, en passant de 23 à 28 points de moyenne. Wes Unseld, limité à 10.7 points de moyenne passera un peu au travers, mais Baltimore aura montré un bien meilleur visage. Leur heure est plus proche qu’ils ne le pensent…

Pour la saison 1970-71 pourtant, les choses se déroulent moins bien que les deux années précédentes. Baltimore repasse sous les 50 victoires, et termine la saison avec un bilan tout juste positif de 42 victoires pour 40 défaites.

Au premier tour des playoffs, ils se sortent des griffes de Philadelphie en 7 matchs. Earl Monroe enclenchera le mode playoffs au scoring contre sa ville natale pour permettre aux siens d’enfin passer ce premier tour. Au tour suivant, ils retrouveront pour la troisième fois en trois ans les Knicks, une nouvelle fois premiers de conférence. Dans un duel aux sommets entre Earl Monroe et Walt Frazier, ce sont cette fois les Bullets qui sortiront vainqueurs, non sans mal, de l’affrontement. Après avoir été mené 2-0 puis 3-2, Baltimore remporte les matchs 6 et 7 pour clore la série et accéder aux Finales NBA. Mais en Finales, les Bullets ne feront pas le poids face à l’équipe d’un jeune joueur venu écrire l’histoire, les Bucks de Lew Alcindor, futur Kareem Abdul-Jabbar. Milwaukee s’imposera 4-0 devant des Bullets incapables de tenir le duo Lew Alcindor- Oscar Robertson.

Durant ces trois campagnes de playoffs consécutives, Earl aura sans cesse élevé son niveau de jeu, répondant présent dans les moments chauds et formant un duo de très haut vol avec Wes Unseld. L’association de ces deux joueurs aurait sans doute méritée meilleure fortune, mais à l’été suivant les choses commencèrent à bouger pour Earl. Des bruits commencèrent à courir, disant de Monroe qu’il était certes un très grand joueur de un-contre-un, mais qu’il était incapable de faire gagner des matchs à son équipe quand il le fallait. Entremêlés à ça, des soucis d’argent se posèrent quand Monroe sentit que le front-office des Bullets était réticent à lui donner plus d’argent. Il se sentait bien à Baltimore, il voulait y rester, mais il voulait aussi être considéré à sa juste valeur. Son agent, Larry Fleischer, lui fit comprendre qu’il fallait qu’il trouve un plus grand marché.

A New York, l’heure du sacrifice

Son agent fit donc part aux Bullets du souhait de Monroe d’être tradé. Pour autant, à l’intersaison rien ne se passe, si bien que le joueur pense être toujours de la partie à Baltimore. La saison commença, et au bout de 4 matchs toujours pas le moindre signe de mouvement.

Monroe prit alors les devants et commença à parler avec les Pacers d’Indianapolis, alors en ABA. Il fit quelques entrainements, mais fut refroidi quand certains des joueurs sortirent de leur casier des armes, parce que – disaient-ils – « on ne sait jamais ». Le téléphone sonna alors dans la chambre d’hôtel de Monroe : « Larry m’a dit qu’il avait un trade pour moi avec les Knicks ». Un trade avec les Knicks ? Alors que durant 3 ans les Bullets se sont confrontés à eux en playoffs ? Le 11 novembre 1971, le trade est rendu officiel, et toute la NBA est sous le choc de l’annonce.

« Ma première impression a été de dire : ça ne va pas marcher. Parce que nous avions joué contre les Knicks tout le temps, et qu’ils étaient ceux qu’on détestait. Je me suis laissé quelques jours, je suis retourné à Philly, et j’ai parlé à Sonny Hill et à ma mère. Au final, il s’avérait que j’étais un joueur de basket qui pouvait jouer avec n’importe qui, dans n’importe quel style de jeu, et que j’allais à New York »

Earl Monroe débarqua ainsi au sein des Knicks de Walt Frazier, drafté la même année que lui. Les duels les années précédentes entre les deux joueurs ont été très intenses, et à chaque série de playoffs opposant Bullets et Knicks, les fans avaient droit à une lutte acharnée entre eux. Frazier, qui devait défendre sur Monroe à chaque fois, avait déjà dit à son sujet que défendre sur lui revenait à « regarder un film d’horreur ».

Bien que les deux talents étaient indéniables, des questions se soulevaient sur la compatibilité, sur le terrain, des deux joueurs. Monroe et Frazier était tous les deux d’excellents joueurs balle en main, et le fameux argument « Il n’y a qu’une seule balle sur le terrain » sévissait déjà. Frazier lui-même avait des doutes, et même plus, doutait encore de son utilité : « Ils n’ont pas besoin de lui et moi dans le backcourt » dit-il à des journalistes quelques jours après le trade, pensant les Knicks sur la voie de la reconstruction. Plus encore, Monroe était perçu comme un excellent joueur de un-contre-un, alors que les Knicks avaient l’image d’une véritable équipe, sans égoïsme et orientée sur une défense étouffante et une attaque collective : allait-il être capable de s’intégrer, de jouer sans la balle ? La compatibilité ne sautait pas aux yeux à première vue. Mais force est de constater que les a priori sont trompeurs.

La première saison sera en forme de round d’observation, où Earl sera assez discret avec seulement 21 minutes de jeu en moyenne et 11.4 points. Monroe entrait dans un nouveau rôle, et devait jongler avec des blessures aux genoux récurrentes. Il semblait avoir perdu de sa superbe, au point que certains disait qu’Earl avait perdu sa Perle. Le joueur flashy, spectaculaire, et terriblement efficace de Baltimore avait laissé place à un « étudiant » au sein des Knicks, comme il se définirait lui-même plus tard. Mais la deuxième saison, les choses vont s’arranger : il jouait plus (31 minutes), scorait plus, et participait plus au jeu des Knicks. Il prouvait à tout le monde que oui, il pouvait jouer sans la balle et que oui, il pouvait coexister avec Walt Frazier. Les deux joueurs allaient prouver à un tel point que les journalistes allaient surnommer leur association le « Rolls Royce Backcourt ». Monroe avait retrouvé son flow dans le jeu, et devenait rapidement un des chouchous du Madison Square Garden.

Montage par Ronan Muller, la famille.

Les Knicks termineront la saison avec 57 victoires, portés par Monroe, Frazier, Debusschere, Bradley et Willis Reed, derrière les Celtics de Boston. Au premier tour, New York affrontera… Baltimore. Les retrouvailles se passèrent sans encombres pour Earl Monroe, qui fut accueilli par une standing ovation dans son ancienne salle, et qui aida les Knicks à passer en 5 matchs en terminant meilleur scoreur de la série. En Finales de conférence, face aux Celtics, les Knicks vont réaliser le hold-up parfait en 7 matchs, en remportant l’ultime bataille sur les terres celtes. En Finales NBA, les Lakers de Jerry West et Gail Goodrich ne firent pas le poids face à la bande de Walt Frazier. Les Knicks remportèrent les Finales 4 matchs à 1, et le Madison Square Garden entrait dans une autre dimension.

Monroe avait changé de rôle au sein de cette équipe championne NBA, il n’était plus l’arme principale en attaque mais il était tout aussi dangereux quand la balle lui arrivait dans les mains. Il était toujours aussi efficace, létal et inventif. Le public en était tombé raide dingue, comme à chaque fois. Les doutes sur son intégration étaient dépassés et son duo avec Frazier ne soulevait plus aucune question.

Il allait retrouver un peu de sa superbe dans les années futures, retrouvant son statut de All Star en 1975 et 1977, et en scorant plus de 20 points de moyenne sur la saison 75 et 76. Mais dans le même temps, les Knicks commencèrent à décliner, entre blessures des cadres et départs à la retraite.

Monroe raccrocha les baskets aux termes de la saison 1979-80, après une dernière saison – sa neuvième – chez les Knicks. En 14 saisons, le petit gamin qui rêvait de devenir joueur de baseball aura marqué les esprits des fans NBA. Par un style unique en son genre à son époque, Earl the Pearl aura été, à sa manière, un joueur générationnel. Un de ceux qui ont fait passer un cap au basket pour qu’il devienne le sport que l’on connait aujourd’hui. Forgé sur les bitumes de Philadelphie, le basket d’Earl Monroe était en avance sur son temps.

Il fut intronisé au Hall of Fame de Springfield en 1990. A cette occasion, un dilemme se posait dans son for intérieur, qu’il avait partagé avec son ami de longue date, Sonny Hill :

« On parlait beaucoup du Hall of Fame, et ça en venait toujours au même point : comment tu veux qu’on se rappelle de toi ? Un mec qui a changé son jeu, qui s’est sacrifié pour pouvoir s’intégrer aux Knicks, ou en tant qu’Earl the Pearl ? Il avait peur que les gens voient ça comme de l’irrespect envers les Knicks. »

Bien que la bague qu’il avait décroché l’avait été sous les couleurs de New York, Monroe n’oublia jamais comment il avait commencé et comment il avait pu se faire un nom dans la Grande Ligue. Alors il appela Abe Pollin, le propriétaire des Bullets, pour lui faire part de son choix :

« Quand je suis entré au Hall of Fame, j’ai appelé Abe Pollin et je lui ai dit que tout ce qu’il m’était arrivé dans cette ligue et tout ce que j’y avais fait avait commencé là-bas. Je voulais y aller en tant que Bullet. Tout ce que j’ai fait à commencer grâce à eux, et maintenant la boucle est bouclée. »

Au final, Earl Monroe termine sa carrière avec 18.8pts, 3 rebonds, 3.9 passes décisives, 4 sélections au All-Star Game, un titre de champion NBA, un titre de Rookie de l’Année et une sélection dans le All-NBA First Team. Son maillot floqué du numéro 10 a été retiré chez les Bullets, devenus Wizards, et son numéro 15 flotte également au plafond du Madison Square Garden.

En bonus, voici une scène du film He got game, que vous avez sûrement déjà vu. Dans ce film, Ray Allen porte le nom de Jesus Shuttlesworth. Pourquoi Jesus ?

Quand il était dans les rues de Philly, sur les playgrounds… Tu sais comment il l’appelait ? Jesus. C’est pour ça qu’il l’appelait Jesus. Parce qu’il était la vérité. Puis les médias blancs se sont saisis du truc, et ils ont commencé à l’appeler Black Jesus. Il ne pouvait pas juste être Jesus? Il allait être Black Jesus. Bref, il était la vérité. Donc c’est la vraie raison de ton nom. Pas Jesus de la Bible, Jesus du Nord de Philadelphie. Jesus des playgrounds.

Et un petit mix sur l’ami Earl the Pearl, un artiste en avance sur son temps, définitivement.

Sources utilisées

https://www.basketball-reference.com/players/m/monroea01.html

http://www.nba.com/history/legends/profiles/earl-monroe

https://www.menshealth.com/trending-news/a19537163/earl-monroe-interview/

https://www.nba.com/wizards/news/monroe_071129.html

http://cgscoutperspective.blogspot.com/2011/10/earl-pearl-monroes-sacrifice-from.html

https://www.si.com/vault/1967/03/06/544766/in-search-of-naismiths-game

https://www.si.com/vault/1967/10/30/609466/its-earl-earl-earl-the-pearl

https://www.si.com/vault/1968/11/04/550956/the-doctor-works-his-magic

Earl Monroe, My Story

Clarence Gaines, They called me Big House