Nous voilà face à un nouveau dilemme. Mais, pas de Smith ou de Taylor cette fois-ci. Enfin peut-être que si. Cette fois, encore plus d’avis divergent et convergent dans mon esprit. La question est assez simple, un joueur de basket peut-il prendre feu ?

La réponse cherchée est mathématique et scientifique. Néanmoins, les premiers éléments qui me viennent en tête quand je me pose cette question viennent d’abord de mon ressenti et de mon vécu. De mon vécu de spectateur de basket, ainsi que de mon vécu de joueur. Ce qui me rassure, c’est que les avis ont l’air partagés sur cette question, et cela depuis des années.

L’idée de cet article part d’une étude faite par Thomas Gilovich en 1985. À cette époque il n’a qu’une trentaine d’années et travaille avec Amos Tversky. Amos est un des pionniers sur les découvertes autour des biais cognitifs. En 1985, l’une de leurs recherches va se pencher sur le basketball. Cette recherche sortira en 1985, et sera nommée ”The hot hand in basketball: On the misperception of random sequences”. La recherche avait pour but de mettre en avant la perception erronée des séquences aléatoires. En particulier celles qui nous font voir des causes là où il n’y en a pas.

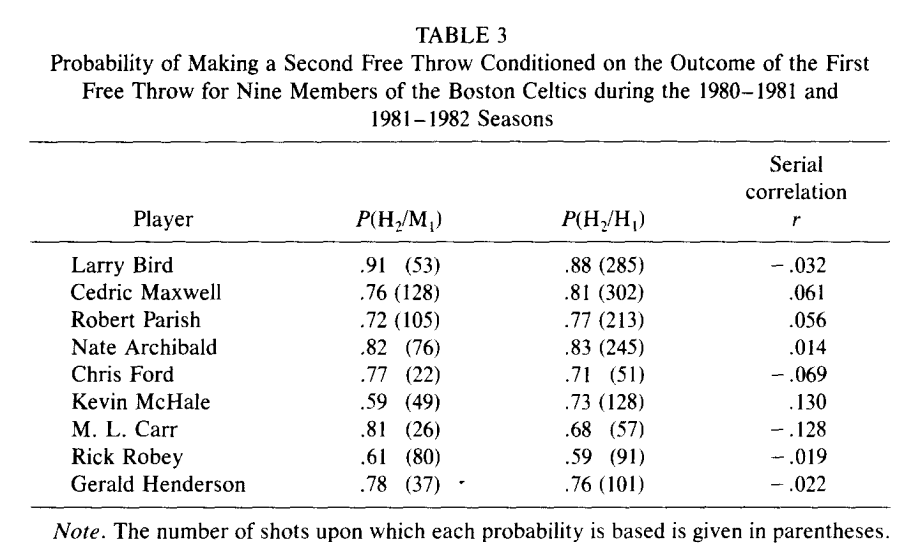

Le résultat du premier lancer influe-t-il sur celui du deuxième ?

Pour cela, ils ont mené plusieurs études dont deux qui ont utilisé des équipes NBA. Une de ces recherches était sur la réussite aux lancers-francs des joueurs des Celtics lors du deuxième lancer. L’idée était de savoir si oui ou non, la réussite ou non du premier lancer-franc influait sur la réussite du second. Avant de faire leur étude, ils avaient interrogé un panel de fans de basket et leur avis était le suivant “L’estimation moyenne des chances qu’un tireur à 70 % réussisse son deuxième lancer franc était de 74 % après avoir réussi le premier, et de 66 % après l’avoir manqué”. Les résultats de l’enquête indiquent que le fan de basket pense qu’il y a une corrélation entre la réussite du premier lancer et le suivant.

La réalité, enfin la réalité des Boston Celtics sur les saisons 1981 et 1982, semble indiquer que non. En effet, les résultats n’apportent aucune preuve que le résultat du deuxième lancer franc est influencé par le résultat du premier lancer franc: “Les corrélations sont positives pour quatre joueurs, négatives pour les cinq autres, et aucune d’entre elles n’est significativement différente de zéro.”

Loin de moi l’idée de remettre en question le travail de Thomas Gilovich, mais tout de même. Cette étude porte seulement sur une équipe, et l’échantillon me semble un peu petit et pas assez diversifié. J’aimerais pouvoir refaire ces études sur tous les joueurs NBA ayant au moins 100 tentatives aux lancers. Sur cette saison seulement, ça nous donnerait un échantillon de 203 joueurs.

Loin de moi l’idée de remettre en question le travail de Thomas Gilovich, mais tout de même. Cette étude porte seulement sur une équipe, et l’échantillon me semble un peu petit et pas assez diversifié. J’aimerais pouvoir refaire ces études sur tous les joueurs NBA ayant au moins 100 tentatives aux lancers. Sur cette saison seulement, ça nous donnerait un échantillon de 203 joueurs.

La réussite du ou des tirs précédents permettent-ils d’augmenter la réussite du prochain tir ?

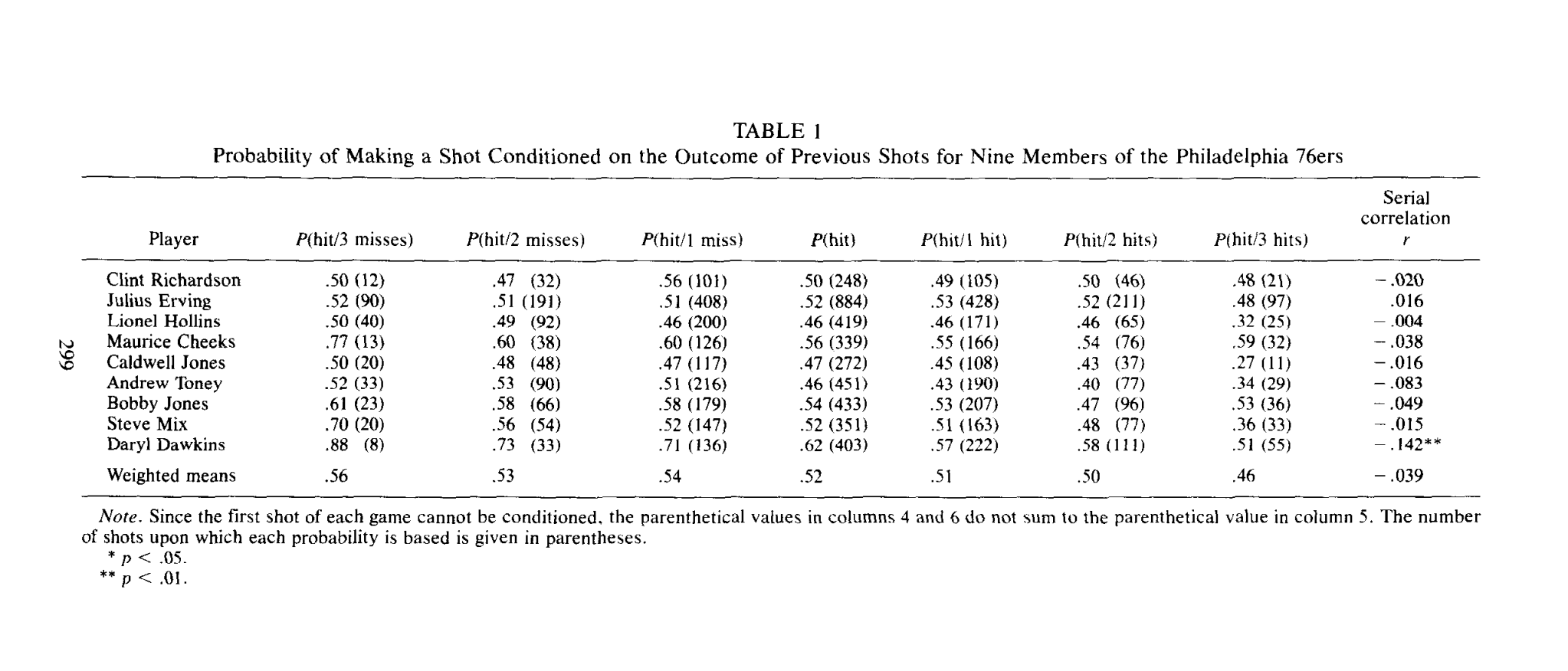

Après avoir posé la question sur Twitter, les résultats semblent assez partagés. Il en est de même lorsque je me pose la question dans ma tête. Notre ami Thomas Gilovich et ses compères ont aussi voulu répondre à cette énigme. Pour cela ils ont utilisé les données de 48 matchs des Philadelphia 76ers au début des années 80. À cette époque, la franchise de Philadelphie était la seule à faire un travail d’analyses statistiques assez poussé pour pouvoir aider Thomas Gilovich dans ses travaux.

La question à laquelle il tentent de répondre est la suivante: “Les joueurs réussissent-ils un pourcentage plus élevé de leurs tirs après avoir réussi leur dernier (ou plusieurs) tir(s), qu’après avoir manqué leur dernier tir (ou les derniers tirs) ?” Pour ça, ils ont analysé le pourcentage de réussite des tirs des joueurs des 76ers après un tir réussi, deux tirs réussis, trois tirs réussis. Et de même après un tir manqué, deux tirs manqués et trois tirs manqués.

L’analyse montre que pour huit des neuf joueurs, la probabilité d’un tir réussi est en fait plus faible après un succès (moyenne pondérée à 51%) qu’après un échec (moyenne pondérée à 54%). Ce résultat semble aller à l’inverse de ce qu’on l’aurait pu imaginer. En tout cas ce qu’une partie des fans de basket, et une partie de moi, peut imaginer.

En allant plus loin, les chiffres de la recherche montrent aussi les résultats suivants:

- La probabilité d’un succès après une période « chaude » (trois ou quatre succès au cours des quatre derniers tirs) a une moyenne pondérée de 50%.

- La probabilité d’un succès après une période « froide” (zéro ou un succès dans les quatre derniers tirs) a une moyenne pondérée à 57%.

Néanmoins, ces correlations négatives ne sont pas significatives et ne permettent pas de tirer des conclusions.

Cette fois encore, la recherche de Thomas Gilovich me questionne. Déjà chaque tentative est prise en compte, là ou pour moi l’analyse aurait dû se contenter d’analyser les jump shots. Aussi, l’échantillon de la taille d’une demi saison d’une seule équipe me semble déraisonnable. Surtout quand on connaît la volatilité de la réussite au tir. Peut-être ont-ils fait du mieux avec les moyens de l’époque. Ici encore, si j’avais le temps, les ressources et la capacité, j’aimerais reprendre les concepts de cette analyse. Cette fois, en prenant en compte seulement les jump shots. Et pour un échantillon plus large, faire l’étude sur tous les joueurs NBA avec un volume suffisant depuis que le tracking peut le permettre.

Cette fois encore, la recherche de Thomas Gilovich me questionne. Déjà chaque tentative est prise en compte, là ou pour moi l’analyse aurait dû se contenter d’analyser les jump shots. Aussi, l’échantillon de la taille d’une demi saison d’une seule équipe me semble déraisonnable. Surtout quand on connaît la volatilité de la réussite au tir. Peut-être ont-ils fait du mieux avec les moyens de l’époque. Ici encore, si j’avais le temps, les ressources et la capacité, j’aimerais reprendre les concepts de cette analyse. Cette fois, en prenant en compte seulement les jump shots. Et pour un échantillon plus large, faire l’étude sur tous les joueurs NBA avec un volume suffisant depuis que le tracking peut le permettre.

Thomas Gilovich et sa science contre Red Auerbach et ses titres

Lors de la publication de sa recherche, Thomas Gilovich s’est mis quelques grands noms du monde du basket à dos. Le plus gros nom d’entre eux, Arnold Jacob « Red » Auerbach lui-même, a déclaré “ »Qui est ce type ? Alors comme ça il a fait une étude ?Je m’en fiche complètement« . Rien de surprenant quand on contextualise que cette déclaration date de 1985. À cette époque, le monde du basket n’était pas là où nous en sommes maintenant dans la compréhension des données. De plus, Red Auerbach est à l’époque le visage de ce qui s’est fait de mieux en basket.

"Who is this guy? So he makes a study. I couldn't care less." - Red Auerbach

Néanmoins, rien ne laisse à penser que le monde actuel du basket serait d’accord avec l’étude de Thomas Gilovich. Il est encore très fréquent d’entendre de la part des joueurs, des coachs et des médias qu’il est important de “donner la balle à la main chaude”. Mais qui croire, les chercheurs derrière leurs bureaux ou ceux qui ceux qui gagnent en NBA ?

Difficile à dire pour moi. Il est difficile de réfuter que certains joueurs ont l’air de prendre feu à certains moment, sur de courtes séquences. Mais les chiffres, et la recherche sur les statistiques montrent que ces moments de grâce arrivent plus par chance que par une capacité à augmenter sa précision au fur à à mesure des tirs rentrés. En voulant croire à la théorie qu’un joueur puisse avoir la capacité de modifier sa réussite au tir suite à un événement x ou y, j’ai l’impression qu’on cherche à fuir la réalité. Comme si un joueur pouvait débloquer un bonus d’adresse parce qu’un événement quelconque est arrivé quelques instants auparavant. Dans Marvel ou sur NBA2K, oui, mais sur terre, parmi les mortels, je ne pense pas.

Pour qu’une équipe mette un joueur dans les meilleures conditions pour prendre un bon tir et augmenter ses chances de le réussir il faut maîtriser beaucoup de variables. Le timing, la position sur le terrain, le rythme du ballon et du joueur, l’espace disponible… beaucoup de variables, mais le résultat du tir précédent n’en est pas une. En tout cas, pas jusqu’à preuve du contraire.

Cette étude présentée lors d’un programme sur les statistiques dans le sport montre l’inverse, sur des données de

http://www.nessis.org/nessis13/ezekowitz.pdf

https://www.sloansportsconference.com/research-papers/the-hot-hand-a-new-approach-to-an-old-fallacy

Ils prennent à contre-pieds une des grosses suppositions de base : l’aléatoire des tirs prix. Cette hypothèse est fausse, car les joueurs eux-mêmes croient en la théorie de la main chaude, donc les défenseurs défendent plus près, et les tirs pris sont plus difficiles (de plus loin par ex). D’où la baisse d’efficacité notée. En prenant en compte la difficulté des tirs pris, on arrive aux résultats présentés : les joueurs ONT véritablement plus de chances de rentrer leur prochain tir.

Bonjour Remi,

Merci pour la lecture et pour le commentaire. J’ai pris le temps de lire l’étude, très intéressante comme approche.

Néanmoins, je pense qu’il y a une différence entre l’approche faite par Thomas Gilovich et celle de Andrew Bocskocsky. La première prend seulement en compte la réussite pour qualifier si un joueur serait vraiment « hot » alors que la deuxième se base plutôt sur le comportement du joueur.

« Players who have either simply made more of their last few shots, or done better than expected on those shots, tend to take more difficult shots. Additionally, hot players are much more likely to take the team’s next shot and thus are not choosing shots independently. »

Je ne pense pas que les deux études soient contradictoire. De plus, l’étude de Thomas Gilovich a clairement des défauts comme évoqué dans l’article. L’étude que j’aimerai pouvoir mener serait sur les tirs dans le corner, wide open, en catch&shot, et aussi refaire l’étude sur les lancers mais sur un plus gros volume.

Encore merci pour ton retour.

Belle journée à toi,

Azad