C’est parti pour une nouvelle saison de NBA. Ce mardi 21 octobre, la grande messe reprend ses droits, avec son lot habituel d’équipes surprises, de désillusions, de belles histoires, de dramas, de franchises qui sous-performent et de joueurs qui se révèlent. Et si c’était nous, les fans, qui nous retrouvions bloqués dans une boucle sans fin ?

Aux racines de l’immortalité

J’entame ma dixième saison de NBA. Dix ans déjà, qui sont passés en un claquement de doigt. Pourtant, cette année, c’est encore différent : je me remets dedans encore plus tard que d’habitude. Au diable la Draft, la Free Agency, la Summer League, le DH20, les previews d’avant saison, la présaison et même le début de la saison.

La passion va revenir, je le sais, mais ça ne sera pas avant le mois de novembre. Au mieux.

Depuis que j’ai atteint une sorte de pic, autour de la 5e année à suivre quotidiennement les moindres soubresauts de la saison, le frisson d’excitation se déplace petit à petit et vient de plus en tard. Pourquoi ?

Les joueurs passent. Les histoires défilent. Les fans restent.

Ils sont condamnés à rester, année après année, comme enchainés par une passion dévorante, alors que les joueurs mêmes qui les ont fait aimer ce sport quittent peu à peu la scène. C’est la terrible vérité de la NBA. Finalement, il s’agit d’une grande histoire sans fin : les évolutions sont lentes, 80% des effectifs restent les mêmes d’une année sur l’autre (je parle ici des joueurs qui jouent vraiment, pas les joueurs en fin de rotation), les carrières sont longues et il y a peu de place pour les jeunes joueurs.

On dit que tout va très vite en NBA, mais ce n’est pas totalement vrai : si on fait une avance rapide à dans un an, il y a de grandes chances qu’on dise les mêmes choses que maintenant, « les Spurs vont progresser cette année », « OKC sont favoris », « l’Ouest sera encore très serrée », « le numéro 1 de la draft devrait être ROY », « les Bulls feront une saison mid », etc.

Les mêmes trente équipes, les mêmes gros joueurs aux mêmes endroits, car par définition il est super rare d’avoir des transferts de nature à redessiner complètement l’échiquier de la ligue. Tout cela fait que le fan prend, au fil du temps, de plus en plus de hauteur sur le jeu qui se déroule en dessous de lui. Il devient en quelque sorte immortel.

Luka Doncic a été transféré des Mavs aux Lakers en tant que clair top 5 NBA. Avant lui, à quand remonte le dernier transfert d’une telle ampleur ?

Au fond, les sports américains avec pour paroxysme, malgré l’entertainment maximal et les garants auto-proclamés de l’équité avec leur système de draft, restent l’empire de l’immobilisme : les mêmes franchises, dans les mêmes villes, et aucun système de montées et de descente qui, quoi qu’on en dise, n’aide pas à la compétitivité.

Les ligues fermées accélèrent cette sensation d’avoir atteint la ligne d’arrivée et de déjà tout connaitre des rouages. Que tout a déjà été dit, vécu et écrit. Chaque saison supplémentaire donne à partir de là cette impression prégnante d’éternel recommencement.

Cet article, même si tu le partage (peut-être) sur de nombreux points, reste très personnel avec ma propre expérience de la NBA. En tant que fan des Celtics, j’ai tout connu ces dix dernières années : les premiers crève-cœur avec Isaiah Thomas, LeBron 2018, Kyrie qui disparait au pire moment, le contre de Bam dans la bulle, la superteam des Nets, « the energy has shifted » puis la dépression en 2022, Butler et ses assassins du Heat, le titre après un parcours sans saveur, la blessure de Tatum. Absolument tout. Des joies, des désespoirs et une tonne d’émotions.

Aujourd’hui, je n’attends plus rien et je n’espère plus rien. Tant mieux si on gagne, tant pis si on perd. J’ai déjà gagné et j’ai déjà perdu. Rien ne surpassera ces premières fois. J’ai atteint ce stade de détachement que confère l’immortalité. Quand plus rien n’a de conséquences tangibles, l’ennui remplace l’excitation.

Pour autant, cette immortalité est-t-elle un cadeau ou une malédiction ? Peut-on défier la mort et échapper au destin ?

Comment combattre cet immobilisme ?

Les années qui passent à suivre la NBA engendrent toujours un prix à payer, souvent caractérisée par la routine, qui se rapproche davantage de la malédiction que du cadeau. Ce qui se traduit inévitablement, tôt ou tard, par une diminution du plaisir et/ou une perte de motivation. Ni vraiment vivant, ni totalement mort, on se demande pourquoi on se lève la nuit, pourquoi on suit la saison régulière, le All-Star Game, etc.

On remet tout en question : notre passion, notre envie, nos excès passés en tant que supporter, nos joies comme nos peines.

Alors que cela nous posait aucun problème, pire qu’on ne se posait même pas la question, on en vient à se demander si jeu sacré qu’est le basket en vaut la chandelle. Si le sommeil n’est, tout compte fait, pas mieux qu’un énième (et assez inutile) Kings-Jazz à 4h du matin.

Le risque, finalement, c’est de tomber dans les abimes du « c’était mieux avant » ou de perdre sa passion au point de s’en détourner complètement. Ces morts sont possibles, mais il est facile de les éviter.

Tout d’abord, en se plongeant corps et âme dans les coulisses de ce sport. Il n’y a pas cinquante façons de mieux connaitre ses acteurs, si ce n’est de poncer des analytics, de la vidéo, des podcast, des articles, etc. De la « matière basketballistique ».

Le basket devient alors un terrain de chasse et d’exploration, à tous les niveaux : les autres ligues mineurs nord-américaines ou européennes pour scooter les jeunes talents, les rookies, les joueurs intermédiaires, les confirmés et les stars. Chaque joueur est passé au crible, analysé sur tous ses aspects du jeu et de son jeu avec une rigueur scientifique.

Les statistiques et la tactique sont un moyen de s’imprégner un maximum des moindres détails et d’apprécier des rencontres avec un œil unique. Cet angle de connaisseur, d’expert même, offre la possibilité d’approfondir des aspects insoupçonnés du basket et d’aller bien plus loin que la simple observation à l’œil nu.

Des aspects insoupçonnés qui d’ailleurs se marient bien avec l’immortalité, car la connaissance n’a pas de limites et de finalité. Il n’existe pas de moment où l’on sait tout et l’on peut se dire « c’est bon, je peux m’arrêter là ». L’apprentissage est un processus perpétuel. S’approcher un maximum de la cette matière basketballistique relègue ainsi l’ennui au second-plan : impossible de s’ennuyer, puisqu’il y a toujours quelque chose à creuser, un nouvel angle à explorer.

Les datas, par leur propension à collecter et à analyser des données de performance individuelles comme collectives, permettent aux fans curieux de trouver les bonnes variables à ajuster pour trouver le point d’équilibre parfait : « ce joueur doit jouer comme ça », « si cette équipe fait ci, elle sera plus efficace ».

Derrière cette volonté de synthétiser le passé, cette collection de données a aussi et surtout pour objectif d’anticiper le futur. En un sens, de s’approcher de la Vérité.

L’inconvénient majeur de cette lecture mathématique froide, c’est qu’on s’éloigne encore plus du plaisir. L’exploration devient un moyen de réduire l’incertitude du sport. Si tout semble déjà joué à l’avance, il n’y a ni plaisir ni amusement. Le côté ludique inhérent au sport disparait pour laisser place à une analyse dénuée d’émotions. L’éventuel plaisir se déplace vers le fait que tout se passe (ou non) comme analysé précédemment.

Dans le même ordre idée d’emmagasiner des connaissances, sans toutefois se rapprocher des chiffres, il y a tous les éléments de ce que j’appelle la culture basket. Les petites anecdotes de vestiaire, les éléments de contexte, le marketing et le merchandising, la grande histoire du basket, etc.

Tous ces éléments qui participent à renforcer notre attachement à la NBA d’une façon un peu plus fun et via le folklore.

Au contraire des analytics et de la culture basket, il y a le « basket champagne », se laisser porter par la vibe et par le kiffe tout simplement. Reprendre du plaisir avec des yeux d’enfant face à des athlètes extraordinaires et un sport si spectaculaire. C’est d’ailleurs plutôt la voie que j’aie choisie. Le plaisir du jeu, au détriment certain de la Vérité.

Par exemple, l’an passé, en voyage à New York, j’ai pu voir mes deux premiers matchs NBA. J’en ai pris plein les yeux et je peux te dire que je n’étais pas là à aborder les rencontres en fin tacticien. Pas du tout ! J’étais surtout là pour apprécier une performance sportive, un peu comme je le fais à la télé le reste de l’année, que ce soit en direct ou en replay.

Mon premier match NBA, un Nets-Pacers qui m’a permis de mieux comprendre pourquoi j’aimais tant ce sport.

Dans les deux cas, il s’agit de retrouver ainsi une forme de curiosité, une façon de surmonter cette routine qu’on a appris à aimer, mais qu’on a envie de dépasser. C’est d’ailleurs par ce plaisir authentique, cette absolute cinema et cette joie de gosse que j’ai compris que j’étais en train de faire fausse route.

Et si, finalement, l’important était ailleurs ?

Les périodes de creux et la lente érosion de la passion sont des cycles normaux dans l’aventure d’un fan d’un sport ou de sports en général. L’excitation ne peut pas tout le temps être à son comble, l’intérêt ne peut pas sans cesse retrouver les sommets d’enthousiasme des débuts.

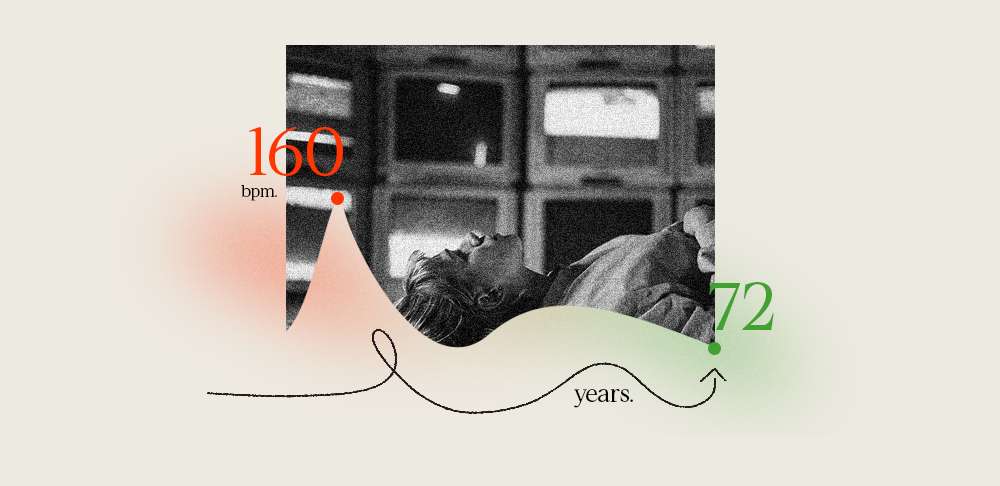

L’âge qui avance bouleverse aussi les trains de vie. Je le vois dans mon cas, suivre la NBA à 18-20 ans était beaucoup plus simple qu’aujourd’hui à 28-30 ans. Les nuits blanches ou la dette de sommeil n’ont pas le même impact sur le corps comme sur l’esprit, les relations et le travail deviennent sérieux, et tout simplement les priorités évoluent.

Si la NBA ne me permet pas de vivre, alors je dois mécaniquement placer la majeure partie de mon énergie sur ce qui rapporte de l’argent. Oui c’est un regret, mais c’est surtout une nécessité.

Je ne vois plus le sport comme un sprint, un consommation boulimique jusqu’à l’épuisement. Non, j’apprécie les rares matchs que je peux voir car, au fond, même si j’aimerais affirmer le contraire, j’ignore quand sera le suivant. Je cible mes moments, j’accepte de consentir des efforts pendant deux mois, entre mi-avril et mi-juin pour la NBA, pendant les instants qui comptent vraiment.

Et c’est okai.

Défier la mort, c’est vivre avec l’ennui des années qui passent et la perte de nos héros. C’est valable dans tous les sports et c’est la faiblesse à peine voilée de notre immortalité. Je comprends les fans qui préfèrent mettre de la distance avec des joueurs, ne pas s’attacher trop près ou trop fort, de peur les perdre un jour et de ressentir une douleur insoutenable.

J’ai préféré envoyer valdinguer cette peur. Je laisse mon cœur parler et m’attacher à ces héros qui ont bercé tant d’après-midi, de soirées et de nuits. C’est ainsi ma conception du sport. Des sportifs de mon âge commencent à prendre leur retraite (une retraite souvent précoce mais une retraite quand même). C’est le cycle de la vie, et de la mort, du sport.

Je disais dans la première partie que les ligues fermées américaines permettaient d’atteindre plus rapidement que les autres formats ce stade de lassitude. C’est vrai, mais tous les sports que l’on suit depuis longtemps finissent tôt ou tard par subir ce même écueil. Tous les chemins mènent au cimetière.

Pour mieux renaitre.

J’aime autant de sports différents que le football, le cyclisme, le basket, le rugby, la Formule 1 ou le tennis. J’ai compris avec le temps que le sport, en tant qu’entité, n’était pas une lente montée euphorisante mais plutôt une courbe sinusoïdale, faite de pics et de creux. Un peu comme une vague.

Et là aussi, c’est okay..