L’an passé, avec un bien meilleur sens du timing, nous en convenons aisément, nous nous sommes demandés si le fait de drafter en première position augmente – ou non – la probabilité de remporter le titre NBA. Alors que les finales NBA 2023 ont sacré les Nuggets et que la draft annuelle a vu Victor Wembanyama être sélectionné en première position, attaquons la thématique à travers un prisme différent.

Le voici : pour chaque saison, depuis 1946-47 (et jusqu’en 2022), l’auteur de ces lignes a analysé le roster de l’équipe sacrée championne. Au sein de celui-ci, l’objectif était de vérifier si les cinq joueurs les plus utilisés lors de la campagne de playoffs avaient été – ou non – draftés par la franchise avec laquelle ils ont été sacrés champion NBA. Cela fait donc un panel de 380 joueurs. Notez que basketball-référence n’a pas répertorié le temps de jeu des athlètes de la fin des années 1940 et du début de la décennie suivante. Pour ceux-là, nous avons fait le choix de sélectionner les cinq joueurs qui ont tenté le plus de tirs lors de la postseason.

Trois précisions doivent encore être rapidement apportées avant que nous nous lancions pleinement dans l’étude de fond. Tout d’abord, le mot « transfert », dans le titre de l’article, doit être entendu de manière large, comme comprenant les trade ou les signatures en tant que free agent… En somme, le « transfert » est tout ce qui n’est pas la draft.

Ensuite, certains joueurs ont été sacrés champions avec la franchise qui les a draftés, mais après être passés par une autre équipe. C’est l’exemple de LeBron James, champion NBA 2016 avec Cleveland, franchise avec laquelle il a fait ses premiers pas professionnels en 2003. Néanmoins, entre temps, le King a fait un saut de 4 années à Miami, avant de revenir aux Cavaliers. Dans cette situation, nous avons logiquement considéré le joueur a atterri dans l’effectif via un transfert et non pas par le biais d’une draft. Hormis James, il en va de même pour Jason Kidd à Dallas, Derek Fisher aux Lakers et Sean Elliott aux Spurs.

Enfin, certains joueurs ont été draftés par une équipe avant d’être échangés dans une autre le soir même. L’exemple de Kobe Bryant – sélectionné par les Hornets et transféré aux Lakers – est certainement le plus topique. Aussi, pour les titres de 1999 à 2002, puis de 2009 et 2010, nous avons considéré que Los Angeles a drafté Kobe Bryant, dans la mesure où l’arrière n’a jamais connu un autre maillot. D’autres joueurs sont dans cette situation : Rajon Rondo, Scottie Pippen, Bill Russell, Bob Cousy, Cliff Hagan, George King, Jim Pollard et Paul Hoffman.

Nous avons fait le tour de notre méthodologie. Alors, historiquement, les champions NBA ont-ils principalement bâti leur effectif sur la draft ou sur les transferts ?

Les « role players » des champions NBA

Parce qu’il fallait bien faire entrer les joueurs dans des cases, seront considérés comme des role players les joueurs qui possèdent le 4ème et le 5ème temps de jeu de leur équipe en playoffs lorsque celle-ci est allée au bout. Nous sommes bien conscients que, pour certains d’entre eux, la formule est une injure à leur talent basketballistique. Bonjour à Emmanuel Ginobili, Toni Kukoc, Tom Heinsohn ou… au vieux Kareem Abdul-Jabbar.

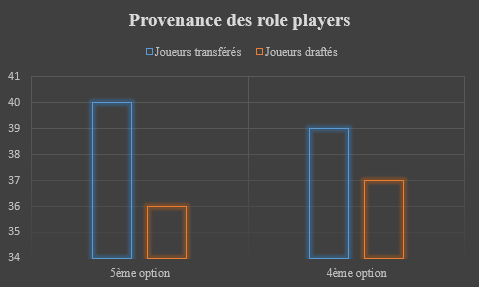

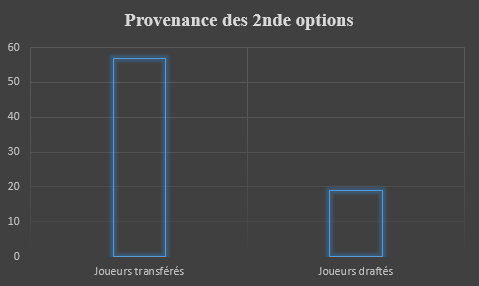

Pour l’ensemble de ces 152 joueurs (76 saisons analysées), le constat est empreint de nuances, comme le démontre le graphique suivant :

On s’aperçoit ainsi que les champions NBA trouvent majoritairement leurs « role players » par la voie du transfert. Il s’en est toutefois fallu de peu. En effet, la forme de l’histogramme peut prêter à la confusion ! Il donne l’impression d’une différence substantielle entre les deux colonnes, alors qu’il n’en est en réalité rien. Parmi les 76 joueurs considérés comme étant des 5èmes options pour les besoins de notre article, 40 n’ont pas été draftés par l’équipe qui leur a offert la bague. À l’inverse, 36 d’entre eux avaient toujours évolué pour le compte de cette équipe au moment de soulever le trophée. Les chiffres varient à peine en ce qui concernent les 4èmes options.

Si l’on s’en tient aux seules 5èmes options, le profil des joueurs est particulièrement diversifié. On retrouve des anciennes superstars (Dolph Schayes en 1955, Sam Jones en 1969, Willis Reed en 1973, John Havlicek en 1976, Bob McAdoo en 1982, Kareem Abdul-Jabbar en 1988 ou Ray Allen en 2013), des jeunes joueurs qui montent dans un effectif bien fourni (Vern Mikkelsen en 1949, Slater Martin en 1950, Gail Goodrich en 1972 ou Jordan Poole en 2022), des spécialistes d’un domaine spécifiques du jeu, notamment la défense (Michael Cooper en 1980, 1985 et 1987, Bobby Jones en 1983 ou Dennis Rodman en 1989), des 6èmes hommes historiques (Kevin McHale en 1984, Manu Ginobili en 2003 et 2014) et, bien évidemment, une pléthore de joueurs de devoir(s).

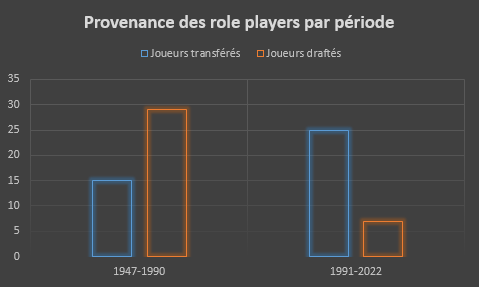

Vis-à-vis d’eux, deux tendances peuvent être mises en exergue. La première naît avec la création de la BAA, l’ancêtre de l’actuelle NBA. Elle prend fin et fait place à la seconde en 1991, avec le premier titre des Bulls de Michael Jordan.

Avec la « préhistoire » de la Ligue, les transferts étaient bien plus rares. Les franchises avaient moins de moyens, les modes de transport n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui et la NBA n’était pas encore tout à fait le théâtre d’un gigantesque business. Ainsi, au cours de notre première période – longue de 44 ans (du titre de 1947 des Warriors à celui de 1990 des Pistons) – 66 % des 5èmes options ont été sélectionnées à la draft. Certes, le chiffre est faussé par la présence de Tom Saunders, 5ème option légendaire de la dynastie des Celtics (à 5 reprises). Il n’en demeure pas moins que, l’immense majorité du temps, les franchises n’allaient pas chercher leurs role players lors de la free agency.

Au cours de cette période, les rares trades concernent d’ailleurs bien souvent des joueurs peu connus. Il en va ainsi de Ralph Kaplowitz (1947), Pep Saul (1953), Butch Beard (1975) ou Lonnie Shelton (1979). Les autres sont souvent des stars, dont le trade date déjà de quelques temps et pour lesquelles les années commencent à produire leur effet (Bill Sharman en 1960 et 1961, Bob McAdoo en 1982 ou Kareem Abdul-Jabbar en 1988).

La seconde tendance débute avec les ninetees. Désormais, les franchises se tournent très volontiers vers la période de transfert pour entourer leurs meilleurs joueurs. En effet, sur ces 32 années (de 1991 et le premier des 6 titres des Bulls à 2022 et le dernier sacre en date des Warriors), seules 21,8 % des 5èmes options ont été draftés et champions dans la même équipe. Il s’agit de Derek Fischer, lors de son premier passage aux Lakers (2002), Manu Ginobili (2003 et 2014), Tayshaun Prince (2004), Udonis Haslem (2006), Tristan Thompson (2016) et Jordan Poole (2022). On constate ainsi qu’entre 1991 et 2001, soit une période de 11 années, toutes ces 5èmes options ont été des « pièces rapportées » dans l’effectif.

Si ces trades concernent encore des anciens très bons joueurs (Horace Grant en 1987, Lamar Odom ou Ray Allen en 2013), il s’agit surtout de joueurs loin du niveau de All-star et capables de faire plein de choses sur un terrain de basketball. Ce sont ces fameux « ajustements » dont on parle chaque été et lors des trade deadlines. Les dernières années sont particulièrement parlantes à ce sujet, puisqu’on retrouve P.J. Tucker chez les Bucks de 2021, Danny Green chez les Raptors de 2019, Andre Iguodala chez les Warriors de 2015, 2017 et 2018 ou Shane Battier au sein du Heat de 2012. Alors que les superstars prennent une place toujours plus grande dans la masse salariale de leur franchise, les « role players » sont cherchés à bas coût sur le marché des transferts.

À peu de choses près, la même tendance s’observe au sujet des 4èmes options. Leur profil global diffère toutefois quelque peu avec celui présenté ci-dessus. On retrouve certes des stars en seconde partie de carrière (Tom Heinsohn, Bill Sharman et Bob Cousy entre 1960 et 1964, Kareem Abdul-Jabbar en 1988 ou Tony Kukoc en 1998), mais aussi quelques jeunes au futur prometteur, au sens large (Tom Gola en 1956, Norm Nixon en 1980, Dennis Rodman en 1990, Rajon Rondo en 2006 ou Harrison Barnes en 2015).

On s’aperçoit néanmoins que la catégorie des All-stars en plein prime est bien plus fournie, et ce peut importe la décennie analysée. On retrouve ainsi quelques beaux petits noms, comme Slater Martin (1952), Bailey Howell (1968 et 1969), Dave DeBusschere (1970), Robert Parish (1981), Jamaal Wilkes (1982), Mark Aguirre (1989), Rasheed Wallace (2004), Manu Ginobili (2005 et 2007) et, plus récemment, Kevin Love (2016), Draymond Green (2017 et 2018) ou Andrew Wiggins (2022).

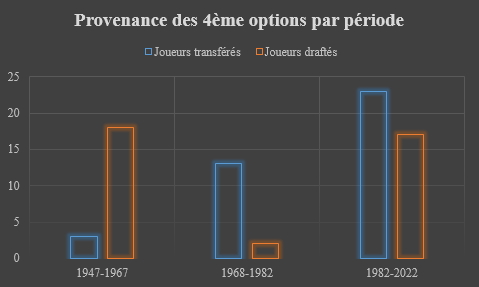

L’on peut toutefois à nouveau raisonner par période, sans toutefois pertinemment conserver celles que nous avons utilisées ci-dessus. On constate en effet un virage serré en 1968, puis un second moins marqué en 1983. Ainsi, entre 1947 et 1967, soit une période de 21 années, seuls 3 joueurs utilisés comme 4ème option chez le champion ont été transférés. Parmi eux, seul Bill Sharman est véritablement connu. Il en va totalement autrement de 1968 à 1982, où, cette fois-ci, seuls 2 de ces joueurs ont été draftés (Bob Gross en 1977, Norm Nixon en 1977). Depuis lors, sur les 40 saisons qui nous restent, le bilan est quasiment équilibré ; 17 joueurs sélectionnés lors de la draft annuelle et 23 transferts.

La tendance au transfert paraît toutefois s’accentuer à nouveau ces dernières années. Depuis 2019, aucune 4ème option n’a été sélectionnée par le champion à la draft (Marc Gasol, Danny Green, Brook Lopez, Andrew Wiggins).

On en parvient ainsi à la conclusion selon laquelle, pour une courte majorité, les 5èmes et 4èmes options sont historiquement issues d’un trade. Néanmoins, là où l’on peut constater l’existence de deux courbes diamétralement opposées pour les premiers, il en va autrement pour les seconds, qui, depuis 40 ans, sont globalement autant transférés que draftés. Au cours de cette période, les trades concernent d’ailleurs fréquemment des All-stars.

Intéressons-nous désormais à ceux qui, faute de meilleur terme, seront appelés les « lieutenants », voire parfois les « lieutenants de luxe », à savoir les options 3 et 2 des champions NBA.

Les lieutenants (de luxe) des champions NBA

Encore une fois, ne vous insurgez pas du terme employé, qui ne convient pas à certains bonhommes. L’objectif était surtout d’isoler la première option pour lui dédier intégralement une analyse. Petit à petit, la draft prend le dessus, d’abord timidement, puis de manière absolument écrasante. Dans la mesure où, cette fois-ci, les chiffres diffèrent grandement, nous allons procéder « option par option », en commençant évidemment par les 3èmes.

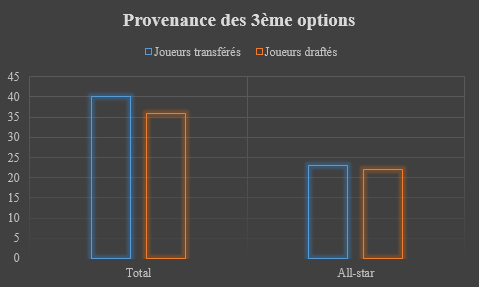

Au-delà des joueurs que nous avons d’ores et déjà cités plus haut, on constate que l’option 3 des champions NBA est un All-star. Pas tout le temps, certes, mais fréquemment : 60 % du temps, très exactement. Et encore, parmi ceux qui ne l’étaient pas lors de leur titre, plusieurs d’entre eux le sont devenus très rapidement après (Jamaal Wilkes 1975, Gus Williams 1979, Horace Grant de 1991 à 1993, Draymond Green 2015). On change donc de catégorie de joueurs, fort logiquement, pour se rapprocher de la crème de la crème. À leur sujet, draft ou trade ne changent rien : 23 ont été transférés, 22 ont été sélectionnés.

On s’aperçoit d’un léger changement de paradigme ; désormais, la catégorie la plus représentée est celle des joueurs draftés. De peu, certes (52,6 %), mais c’est à souligner. Derechef, on en apprend beaucoup en procédant par périodes. Pendant près de 50 ans, les 3èmes options étaient surtout des joueurs du cru, qui ont remporté le titre NBA sous les couleurs de leur équipe d’origine. Il en allait ainsi de 1947 à 1995 et le second titre des Rockets de Hakeem Olajuwon : 66 % de joueurs draftés (33 sur 49, très exactement). Il n’y a d’ailleurs jamais eu plus de 3 années consécutives lors desquelles le champion en titre avait acquis sa 3ème option sur le marché des transferts (Em Bryant, Dick Barnett et Oscar Robertson entre 1969 et 1971).

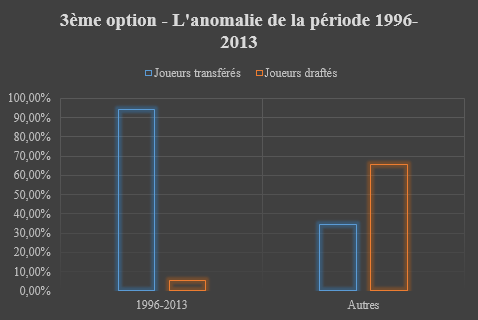

Le changement de philosophie est brutal à compter de 1996 et ce jusqu’en 2013. C’est très simple, pendant ces 18 années, seuls les Lakers de 2001 ont drafté leur 3ème option, qui s’appelait alors Derek Fisher. Les 17 autres venaient ainsi d’une autre franchise. On retrouve quelques noms glorieux, comme Dennis Rodman (1996 à 1998), Glen Rice (2000), Chauncey Billups (2004), Shaquille O’Neal (2006), Ray Allen (2008), Shawn Marion (2011) ou Chris Bosh (2012, 2013). Les Spurs de San Antonio font figure d’OVNI au cours de cette période. Non seulement les hommes de Popovich ont remporté 4 titres au cours de cette période, mais aucune de leur 3ème option n’a jamais été All-star. Avery Johnson jouait ce rôle en 1999, lui qui n’a jamais été drafté mais qui a débuté sa carrière en 1988 à Seattle, avant que Stephen Jackson ne vienne prendre sa place en 2003. Enfin, en 2005 et 2007, c’est un autre joueur undrafted qui possédait le 3e temps de jeu de l’équipe texane, en la personne de Bruce Bowen. La preuve, peut-être, qu’il n’y a pas besoin d’accumuler les superstars pour remporter un titre.

Enfin, sur les 10 dernières années, on constate un équilibre entre la draft et les transferts. Dans la première catégorie, on retrouve évidemment les Warriors de la seconde moitié de la décennie passée (Draymond Green 2015 et 2022, Klay Thompson 2017 et 2018), mais aussi notre Tony Parker national en 2014. Parmi les trades, les noms notables sont Kyle Lowry (2019) et Jrue Holiday (2021), aux côtés de JR Smith (2016) et de l’inévitable Caldwell-Pope, excellent lors des finales 2020 dans la bulle d’Orlando.

Ainsi, si l’on isole cette seconde période, à cheval entre les ninetees et le début de notre siècle, on s’aperçoit d’une bizarrerie statistique. Attention, pour une fois, le graphique ci-dessous s’apprécie en pourcentage :

La période « Autres » concerne : 1947-1995 et 2014-2022.

Jusqu’à présent, nous pouvons constater que plus le temps de jeu augmente, plus le joueur a été drafté par l’équipe championne. Cependant, pour l’heure, les différences sont minimes (47,4 % pour la 5ème option, 48,7 % pour la 4ème, 52,6 % pour la 3ème). La tendance se confirme lorsqu’on s’intéresse aux secondes options. Toutefois, elle s’accélère très brusquement.

Désormais, on retrouve des All-stars tous azimuts, si bien que les secondes options qui ne l’étaient pas au moment de soulever le Larry O’Brien trophy peuvent presque être listées. Elles ne sont en effet que 11 (car le All-star game n’existe que depuis 1951. La deuxième option des équipes championnes entre 1947 et 1950 ne pouvait donc pas être étoilée). Parmi elles ? Bill Russell en 1957, James Worthy en 1985, Joe Dumars en 1989, Tony Parker en 2003 et 2005 ou Kawhi Leonard en 2014. Soit uniquement des membres d’un top 100 all-time.

Surtout, on constate que les All-NBAers sont nettement majoritaires. Cela démontre de manière topique que, de tout temps, le lieutenant de luxe pouvait bien souvent être considéré comme un co-franchise player. Si vous en doutez encore, sachez qu’en 10 occurrences, la deuxième option avait déjà soulevé au moins un trophée de MVP dans sa carrière ! On pense à Bob Cousy (seconde roue du scooter en 1959, 1960 et 1961), Bill Russell (1957 certes, mais aussi 1969), Willis Reed (1970), Kareem Abdul-Jabbar (1982), David Robinson (1999) ou Stephen Curry (2017, 2018). Et encore, parmi ceux qui n’avaient jamais été nommés dans une All-NBA team, 12 d’entre eux l’ont été immédiatement après le titre NBA dont il est question.

Mais quittons les berges du profil de ces joueurs pour amarrer sur celle de leur provenance. Nous avons vendu la mèche : les secondes options n’ont majoritairement connu qu’un maillot au moment de remporter le titre NBA. Toutefois, nous ne sommes plus sur un ratio de 50 %, comme c’était le cas jusqu’alors : 75 % de ces joueurs ont été draftés ! La tendance est écrasante et ce depuis 1947 et les prémisses de la Grande Ligue. Certes, en 1948, un certain Kleggie Hermsen avait le second temps de jeu des Baltimore Bullets, derrière Connie Simmons et n’avait pas été drafté par ladite franchise. Il a ensuite fallu attendre 1973 et le second titre des Knicks pour trouver une seconde option issue d’un transfert (Dave DeBusschere).

En réalité, il n’y a eu que deux courtes périodes, depuis lors, au cours desquelles la deuxième star a été attirée chez le champion par un trade : 1981 – 1988 et 2004 – 2011. Au milieu des eighties, les Celtics et les Lakers se partageaient le trône. Leur franchise player respectif, Larry Bird et Magic Johnson, ont évidemment été choisis à la draft. Il en va autrement pour leur lieutenant, dont l’identité évolue d’ailleurs. En ce qui concerne les verts de l’Est, on retrouve Tiny Archibald (1981), Robert Parish (1984) et Dennis Johnson (1986). Pour les purple & gold de l’Ouest, on parle de Kareem Abdul-Jabbar (1982) et de Byron Scott (1988).

Au début de notre siècle, on retrouve notamment les deux mêmes franchises, championnes en 2008 (Boston, Kevin Garnett en option n° 2), 2009 et 2010 (Los Angeles, avec Pau Gasol). Toutefois, Detroit (2004, Rasheed Wallace), Miami (2006, Antoine Walker) et Dallas (2011, Jason Kidd) sont dans une situation identique. Depuis lors, seuls les Lakers de la bulle ont cherché leur lieutenant premium sur le marché, puisqu’il s’agissait d’Anthony Davis.

On comprend donc que plus le joueur compte dans un effectif compétitif, plus il a été choisi par le front-office lors de la grande messe annuelle qu’est la draft. La cuvée 2023 ne déroge d’ailleurs pas à la règle, car les Nuggets ont fondé leur succès sur le duo composé de Nikola Jokic et Jamal Murray, qui n’ont évolué que pour le compte de la franchise du Colorado. Cette inclination ne se confirme pourtant pas lorsqu’on s’intéresse au seul franchise player !

Le franchise player des champions NBA

Essayez de ne pas trop en vouloir au rédacteur de ces lignes, qui a peut-être joué sur les mots dans la transition qui précède. Certes, le fond demeure exact : le franchise player du champion NBA n’est pas plus fréquemment drafté que son premier lieutenant… il l’est exactement aussi souvent ! Gardez en mémoire, pour ce qui vient, que le franchise player dont il sera question n’est pas automatique le MVP des finales.

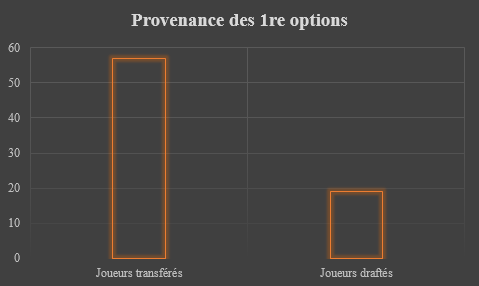

Effectivement, 75 % des franchise player d’un champion NBA a été drafté. Il n’est même plus question ici de parler du All-star game, ou seulement pour énoncer une vérité dont tout le monde se doutait : depuis 1951 (car, pour rappel, le All-star game existe depuis cette année-là (le rock & roll venait d’ouvrir ses ailes)), soit 72 années, seules 2 premières options n’avaient jamais été All-star au moment de soulever le trophée de champion NBA : Arnie Risen en 1951 et Richard Hamilton en 2004. Autrement dit, 97,2 % des premières options étaient étoilées avant d’enfiler la bague professionnelle. En la matière, la provenance du joueur ne change d’ailleurs rien : Risen a été drafté là où Hamilton est arrivé à Detroit par le biais d’un trade.

Belote avec le All-star game, rebelote avec les All-NBA team. Avec un constat similaire, presque identique. Depuis 1947 (car les meilleures équipes de la saison existent depuis la première année du basketball professionnel américain), ils sont 3 à être vierges de toute sélection dans une All-NBA team avant d’être placés sur le toit collectif de la NBA (donc 96 % l’étaient). Deux d’entre eux n’ont pas été draftés : Connie Simmons (1948) et Richard Hamilton, à nouveau (2004). Le dernier s’avère être Dennis Johnson, dont le premier titre a été remporté avec les Sonics en 1979 et qui ne devint All-NBAer que l’année suivante.

Mais on peut faire mieux encore. Et plus édifiant. À votre avis, depuis 1956 et la création du trophée, combien d’options n° 1 étaient d’ores et déjà élues MVP au moins une fois avant de devenir champion NBA ? La réponse a interloqué votre rédacteur : 73,1 % ! Ils sont en effet 49 sur un panel de 67 joueurs. Certes, certains noms sont plus redondants encore que le fenouil. Il s’agit notamment de Bill Russell (première option de 1959 à 1968, avec une petite pause en 1967), Larry Bird et Magic Johnson (qui n’étaient toutefois pas MVP lors de leur premier titre respectif) ou Michael Jordan. Il n’en demeure pas moins que, dans l’immense majorité des situations, il vaut mieux avoir un MVP dans son équipe pour gagner le titre. N’est-ce pas, Nikola Jokic ?

Revenons à nos moutons : la provenance du franchise player. On l’a dit, dans les 3/4 des situations, il a été drafté. Cela confirme la tendance mise en avant précédemment : plus le joueur a un temps de jeu important, plus il a été sélectionné à la draft. En l’occurrence, il est presque difficile de parler de « périodes ». Entre 1947 et 1999, il n’y a jamais eu deux années consécutives où l’option 1 du champion NBA a été transférée. La donne change avec les Lakers de notre début de siècle (champions de 2000 à 2002), dont le franchise player était Shaquille O’Neal, sélectionné une petite décennie plus tôt par le Magic d’Orlando.

Depuis lors, il est arrivé en 7 occurrences que le joueur le plus responsabilisé d’une équipe championne ait intégré celle-ci par la voie d’un transfert. Sans surprise, on ne parle que de superstars : LeBron James (2012, 2013, 2016, 2020), Kevin Durant (2017, 2018) et Kawhi Leonard (2019). On constate que ça a été le cas chaque année entre 2016 et 2020, ce qui constitue clairement la plus longue période de disette pour les franchise players draftés.

D’ailleurs, si l’on zoome un peu sur ces joueurs transférés, on constate qu’hormis le pauvre Hamilton (aussi fort était-il), les trades dont il est question ont toujours concerné des membres bien établis des top 40 all-time, à la louche. Hormis les bonhommes susmentionnés, on retrouve également Moses Malone (triple MVP, on l’oublie trop souvent), Kareem Abdul-Jabbar, Elvin Hayes, Rick Barry et Wilt Chamberlain. Pour faire un five, l’équipe n’est pas mauvaise, bien que l’on risque l’embouteillage dans la raquette.

Terminons avec une courte conclusion, au sein de laquelle nous ne résisterons pas à l’idée de fournir une ou deux informations complémentaires qui ne méritaient peut-être pas qu’une partie complète leur soit consacrée.

Conclusion

Vous l’aurez compris, le champion NBA fonde le plus souvent son 5 majeur sur la draft. En effet, sur les 380 joueurs analysés, 227 avaient été sélectionnés à la grande messe annuelle par la franchise avec laquelle ils ont remporté le titre. Le plus intéressant, c’est que cette tendance s’accroît avec les responsabilités du joueur. Les 5èmes et 4èmes options sont majoritairement issues d’un transfert, mais de très peu (47,4 % et 48,7 %). Il en va inversement en ce qui concerne les 3èmes options (52,6 %).

Les stars et superstars, elles, sont clairement draftées plus souvent (75 % pour les deux). La preuve que bien drafter constitue la première pierre du long chemin qui mène vers le trophée Larry O’Brien, étant précisé que le fait de sélectionner en première position n’est en réalité pas un facteur déterminant dans la quête d’un titre.

Terminons cet article par deux anecdotes. En premier lieu, sachez que 7 équipes ont été sacrées alors que leurs 5 joueurs les plus utilisés avaient été draftés. Sans surprise, cela ne concerne que des équipes d’avant-hier, puisqu’il s’agit des Lakers de Minneapolis de 1950 et 1954 et des Celtics de Boston de 1962 à 1966. En second lieu, il est une seule équipe qui, à l’inverse, est parvenue à remporter le titre avec 5 joueurs transférés. Laquelle ? Les Lakers de 2020, dont les athlètes les plus utilités étaient LeBron James, Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green et Rajon Rondo. Comme quoi, pour être bagué, il n’y a pas de recette miracle.