Boston, 1962.

Bill Russell attrape un rebond. Une passe et ses Celtics sont partis pour une contre-attaque effrénée. Pas de ligne à 3 points, pas de défense en zone, et surtout, une volonté affichée de ne pas laisser l’adversaire se replacer. Le jeu est physique, les contacts sont rudes, et les équipes courent comme si chaque possession était la dernière. Plus de cinquante ans plus tard, Stephen Curry reçoit la balle suite au rebond défensif, il remonte le terrain sans se précipiter, prend un écran et déclenche immédiatement un tir, loin de la ligne à 3 points. Le tir rentre, la défense prend conscience que les normes viennent de changer. Même sport ? Même ligue ? Non. Entre ces deux époques, la NBA a changé de visage, de rythme, et même de philosophie. Alors, quand on vous demande qui, de Russell ou de Curry, a « changé le jeu », la vraie réponse est : leur époque.

Les classements All-Time, débat du GOAT et autres duels entre générations en NBA m’ont toujours fait penser aux festivals de techno. Tout le monde a l’air de bien s’amuser, je sens bien que je manque quelque chose, mais au fond, je sais intimement que ce moment n’a pas été conçu pour moi. C’est un peu de la même manière que j’ai regardé les débats, vidéos de top All-Time, discussions sur le jeu et comparatifs entre telles et telles époques.

Ces discussions m’ont toujours parues vaines par nature. Et puis soudainement, m’est venu l’idée de cet article.

—

Préambule

Les débats entre générations possèdent très souvent d’énormes défauts, en particulier celui de ne pas penser l’époque dans laquelle jouait les joueurs qui sont comparés. Les différences de règles, de compréhension du jeu, ou tout simplement l’environnement dans lequel ces joueurs évoluaient. Comment vraiment considérer le niveau de compétitivité d’une génération par rapport à une autre ? Comment expliquer que certaines périodes sont dominées par des dynasties, tandis que d’autres peinent à reproduire les mêmes champions ?

L’objectif de cet article, est de prendre le contre-pied de ce que l’on fait toujours : considérer que les différences viennent des stars NBA, que des joueurs aient pu être tellement supérieurs à leurs contemporains, qu’ils en auraient éclipsé par leur seul talent, tous ceux avant eux, et fait de l’ombre à tous ceux qui viendraient après.

En somme, je vous propose un voyage à travers le temps, avec une idée en tête : les joueurs sont le produit de leur époque, et pas l’inverse.

Partie 1 – Les règles forment les tendances

Cette section était un vrai défi à présenter. Depuis 1947, où la première saison de ce qui deviendrait la NBA eut lieu, les ajustements et changements de règles furent légion. A tel point que l’idée originelle : proposer une vision d’ensemble est devenu quasiment impossible. Après avoir classé, ordonné, réfléchi à l’interaction entre ces dernières, j’en suis arrivé à une évidence : il y en a tout simplement trop.

J’ai donc décidé de vous parler de 3 changements ou introductions de règles qui ont fini par changer radicalement la manière de pratiquer le basketball. L’idée est également de vous montrer qu’une règle, seule, ne change pas la face du jeu.

En réalité, ce sont la rencontre entre l’introduction d’une règle, et la compréhension de ce qu’elle peut apporter, qui finit par transformer le visage de la ligue. Et ce faisant, en révolutionnant le jeu, elles finissent par rendre des comparaisons complètement inégales et sont ainsi absolument nécessaire à prendre en compte dans le jeu des comparaisons.

L’introduction de l’horloge des 24 secondes

Au cours de ses premières saisons, la ligue rencontre un problème assez notable. L’absence de durée limite aux possessions encouragent les équipes qui possèdent l’avantage à ralentir le jeu à l’extrême pour éviter de subir un comeback. La « BBA » décide alors d’introduire une limite de 24 secondes pour les équipes en attaque.

En ce faisant, la ligue va encourager des équipes qui couraient déjà beaucoup à jouer un jeu de plus en plus débridé.

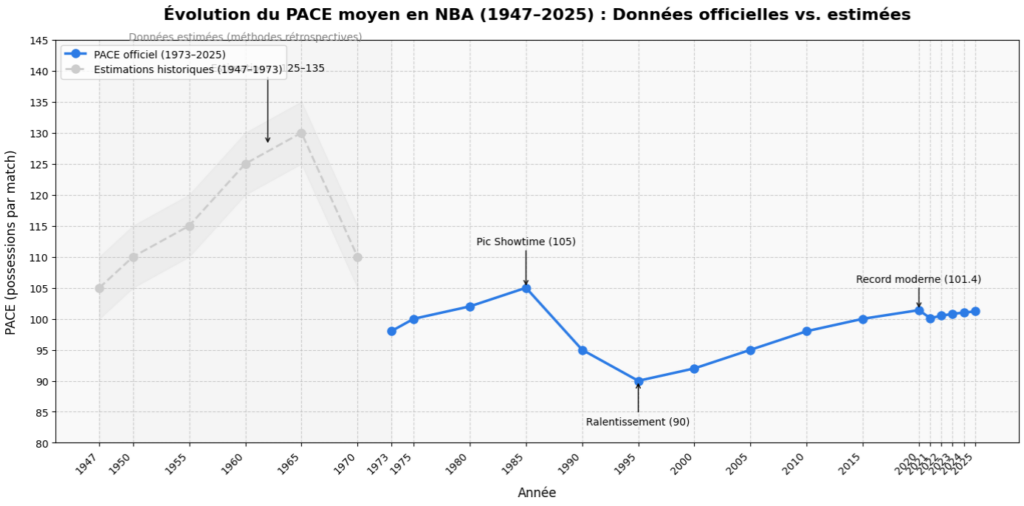

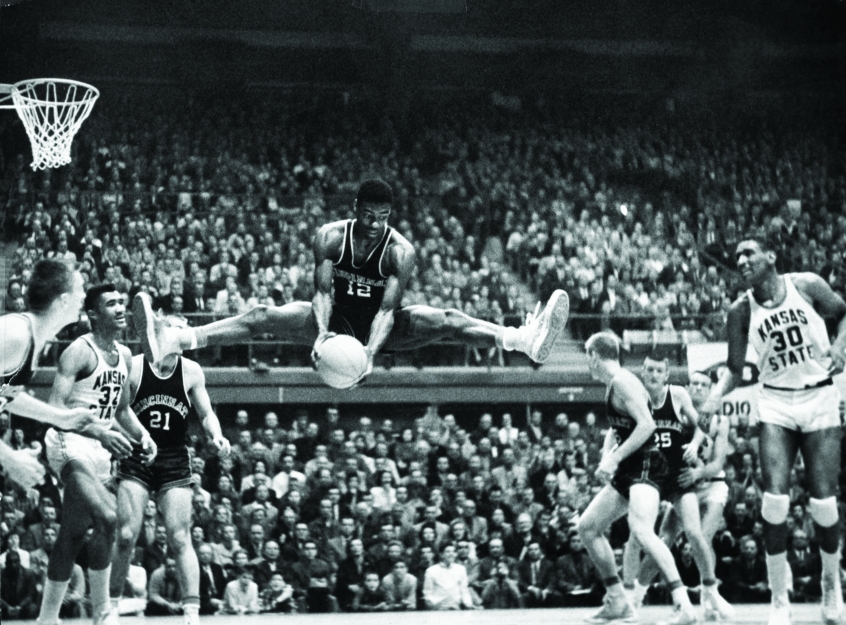

Si vous pensiez que l’époque moderne permet trop de transitions, je vous présente la NBA des années 1950-1960. Une ligue qui donne une explication assez immédiate aux statistiques gargantuesques de Wilt Chamberlain. La PACE (nombre de possessions jouées pour 48 minutes) va alors connaître une explosion sans précédent.

La course effrénée des équipes va toucher son paroxysme en 1960, avec 130 possessions moyennes (estimées*) par rencontre. Pour comparaison, la saison passée (2024-2025), la 1ere équipe de la ligue (les Memphis Grizzlies) jouait 103 possessions par match. Ironiquement, la ligue des années 50-60s n’est pas une ligue d’arrières, mais une ligue dominée par les intérieurs. Faisant face à des règles restrictives pour les attaques, les équipes considèrent qu’il faut éviter à tout prix de laisser la défense adverse se placer.

En 1960, les équipes prennent +109 tirs par rencontre,+37 lancers francs, ceci sans estimer les fautes qui ne génèrent pas un lancer et les pertes de balles. Dans une NBA qui autorisait encore le hand-checking, sifflait beaucoup moins les contacts et appliquait très peu la règle des 3 secondes défensives, sans avoir encore des notions claires de spacing, ni sans pouvoir écarter le jeu, les attaques placées étaient excessivement compliquées.

Avec le développement du jeu, la création de rôles de plus en plus spécialisés et l’ajout de règles en faveur de l’attaque, les équipes vont prendre beaucoup plus soin de la balle et des possessions. Ralentissant de manière croissante le jeu pour arriver à une PACE beaucoup plus proche de la notre au début des années 70.

Red Auerbach décrit ainsi le basketball des années 50 et 60 :

« Le jeu était simple : prendre le rebond et courir. Pas de systèmes compliqués, juste du basket pur. »

Défense en zone, prise à deux, hand-checking et flexibilité défensive

Quand on parle de défense, on rappelle souvent un élément qui a marqué les joueurs. Le retrait progressif du hand-checking. Le hand-checking permettait aux défenseurs d’utiliser leurs mains pour contrôler, ralentir ou orienter le porteur de ballon. Elle était aussi bien utilisée dans la défenseur au poste bas, que sur les extérieurs. En 1994, la NBA décide de réduire l’utilisation du hand-checking en apposant de nombreuses contraintes aux défenseurs. En 2004, elle interdit tout contact avec le défenseur, même pour le ralentir.

Pour autant, la NBA a souhaité donner de nouvelles armes aux défenses. Et pour cause, on oublie souvent à quel point les défenses étaient contraintes par le passé. Dans les années 70s, la NBA interdit aux défenseurs d’ignorer leur vis-à-vis. Un défenseur a pour obligation de rester à moins d’un mètre du joueur auquel il est rattaché.

Forcément, cela rend le tout beaucoup moins pratique pour apporter des aides. Elle autorise certes les « prises à deux réactives« , c’est à dire fermer un espace quand un attaquant pénètre. Mais la prise à deux n’est pas un outil pour orienter l’attaque adverse. La « prise à deux tactique », qui donnerait l’initiative à la défense est proscrite. Le « double team » permet uniquement de colmater les brèches. Aucune mesure préventive n’existe donc. C’est cette arme qu’utiliseront les Detroit Pistons contre Jordan, dans leurs célèbres « Jordan Rules« . La rugosité qu’ils emploient est aussi un pansement à cette limite défensive, ils ne peuvent pas réaliser ce qu’on a par exemple vu la saison passée avec les stunts : utiliser un second défenseur qui vient dézoner de son joueur assigné pour fermer un espace et forcer l’attaquant à passer ou attaquer un espace réduit.

Évidemment, il faut aussi bien réaliser, si vous suivez la NBA depuis peu, que les défenses sont en revanche beaucoup moins étirées que par le passé. La ligne à 3pts n’existe pas encore et son utilisation, même lorsqu’elle arrivera, sera si marginale qu’elle ne pèsera pas immédiatement sur les défenses. Cet article vous offre un historique visuel de l’évolution du spacing en NBA, de 1962 à 2017. Pour comparatif avec le visuel précédent, une situation défensive pendant les finales 1980 :

En 1981, la ligue offre un peu plus de flexibilité aux intérieurs en leur donnant plus de liberté de positionnement, notamment pour ignorer leur défenseur si elles le souhaitent. En revanche, les extérieurs, eux, sont très limités : Ils n’étaient pas autorisés à descendre en dessous de la ligne des lancers francs ou à traverser du côté faible (weakside) vers le côté fort (strongside) si leur joueur assigné restait immobile.

Pourtant, en 2001-2002, la NBA fait machine arrière, en autorisant la défense en zone. La dissolution des règles susmentionnées offre une liberté de mouvement sans précédent aux défenseurs, qui ne sont plus contraints par de nombreuses situations de défenses illégales. Les prises à deux côté faible sont également réintroduites. A l’époque, l’objectif principal est d’aider les équipes à lutter contre la domination de Shaquille O’neal. Quelques restrictions restent néanmoins en vigueur :

- Interdiction de rester plus de 3 secondes dans la raquette

- Pas de « zone statique » : les défenseurs doivent bouger et s’adapter aux mouvements des attaquants adverses.

A l’époque, cette réintroduction anime de vifs débats. Michael Jordan invité à s’exprimer par le comité de compétition de la NBA déclarera à ce propos :

« Si les équipes avaient pu jouer en défense de zone, je n’aurais jamais eu la carrière que j’ai eue. »

En effet, l’absence de défense de zone, et l’absence de défenses flexibles (il faut soit doubler un joueur, soit se contenter de le défendre en individuelle) étaient très favorables à des extérieurs capables de faire la différence dans les duels.

Si la fin définitive du hand-checking retire la possibilité de ralentir un joueur en 1 contre 1, ce qui sera favorable à des extérieurs comme Allen Iverson ou Kobe Bryant, le retour de la zone et la possibilité de jouer des défenses plus « flexibles » offre un éventail bien plus large aux coaching staffs pour apporter des aides sur les stars NBA.

Rapidement, la zone deviendra une arme pour parer aux intérieurs dominant. Elle sera notamment au cœur de la défense des Spurs, qui mixent zone, zones flexibles et défenses individuelles pour perturber les attaques adverses. En réalité, plus que l’importance de l’utilisation de la zone, c’est l’esprit de la règle ici qui est cruciale.

La NBA a longtemps initié l’essentiel de son attaque du poste bas. La possibilité de défendre en 1 contre 1 était ainsi tout à fait viable. L’émergence d’extérieurs dominants capables de créer leur tir ou des tirs pour leur coéquipiers a exigé d’offrir des réponses aux défenses. Alors que les attaques améliorent sans cesse leur production du milieu des années 2000s jusqu’à nos jours, notamment via la révolution des analytics et du spacing (par le tir à 3pts), l’importance des défenses off-ball devient de plus en plus cruciale, obligeant des rotations et des lectures toujours plus complexes.

Offrir une totale liberté de mouvement aux défenseurs permet ainsi de mieux s’adapter. Alors certes, la NBA cherche dans le même temps à protéger ses joueurs des blessures en introduisant la no charge zone en 2001, en limitant les contacts très près du cercle et retirant le hand-checking définitivement au milieu des années 2000s. Pour autant, si elle a souhaité s’éloigner des matchs à score très faible qui commençaient à faire fuir les fans aux début des années 2000s avec la retraite de Jordan, elle a disséminé des éléments pour offrir plus d’options schématiques pour répondre.

Ainsi, il n’est plus rare de voir des équipes dans l’ère moderne défendre des schémas offensifs avec 5 ou 6 types de schémas défensifs différents. Hedge, switch, stunts, zone defense, drop, etc… sont devenus des termes communs pour les fans de tactique. Pour cause, ce n’est pas que les défenseurs et coachs pré-années 2000s n’auraient eu la compétence technique pour les mettre en œuvre : c’est qu’il n’en avait tout simplement pas le droit.

La ligne à 3pts

Vous l’avez probablement vu venir. En 1978-1980, la NBA décide d’ajouter une ligne à 3pts. Au début, les coachs et les joueurs sont sceptiques, voyant cet ajout comme un gadget. Et pour preuve, pour le premier exercice, les équipes NBA tirent en moyenne 2,8 tirs à longue distance par rencontre.

En 1985-86, si certaines équipes commencent à l’adopter, comme les San Diego Clippers (6,6) ou les Boston Celtics (5,2), son utilisation reste très marginale. En réalité, quelques joueurs l’adoptent, mais elle ne transforme pas le jeu. La règle, quand elle est ajoutée a un impact si léger, qu’on ne peut quasiment pas la lier à la période où elle est introduite. On peut certes dire que les Celtics de Bird l’utilisent pour créer de l’espace et punir certaines formes de défense, mais la géométrie du jeu et les préceptes défensifs ne sont pas radicalement bouleversés.

Toutefois, au regard de l’histoire de la NBA, on peut dire que cette règle est l’exemple parfait d’une introduction qui ne trouvera son plein potentiel qu’en changeant le regard sur le jeu. Au milieu des années 2000s, les Suns de Mike d’antoni secouent une NBA en manque de rythme. Les 2 armes de d’antoni sont une reconnexion avec une PACE plus élevée (tout du moins, que la moyenne d’une époque très lente), et une utilisation du tir à 3 pts pour ouvrir des brèches. Pour autant, il pressent mais ne va pas complètement au bout de l’expérimentation. Steve Nash, shooteur d’élite ne franchit pas des barres de volumes suffisantes pour révolutionner le jeu.

C’est avec le « Moneyball » et l‘introduction des analytics dans la NBA (utilisation des statistiques avancées), que certaines franchises commencent à réellement prendre conscience que le tir primé pourrait transformer la géométrie du jeu. Daryl Morey, GM des Rockets est un pionnier en la matière. En mon sens, pour qu’une révolution arrive, il faut néanmoins 2 types d’acteurs. Ceux qui comprennent les premiers et évangélisent les esprits les plus ouverts; puis ceux, qui suivant la tendance vont rencontrer le succès et accélérer le processus.

Si Morey et les Rockets sont des évangélistes, ce sont les Warriors de Steve Kerr, Stephen Curry et Klay Thompson qui vont valider le modèle. En quelques années, les Warriors et les Rockets du trio Morey – d’antoni – James Harden vont pousser les limites et transformer à jamais le basketball. La NBA va rentrer dans une révolution, en mon sens sans précédent, où les joueurs vont gagner en efficacité et pendant plusieurs années, démanteler des défenses qui surréagiront pendant ces années à ce tir longue distance, avant de comprendre que la principale force de ce tir, n’est pas d’obtenir 3pts lorsqu’il rentre, mais de créer une menace qui étire les défenses et rend l’attaque du cercle plus efficace que jamais.

C’est ainsi qu’une règle introduite en 1979, va transformer le basketball, plus de 30 ans plus tard.

Par cet exemple, j’espère montrer que si on s’accorde à dire que les règles et leurs impacts rendent les ères très différentes et difficiles à comparer, il ne faut pas non plus les considérer comme à prendre au pied de la lettre. Une règle peut être un point de départ, mais nécessiter d’être apprivoisée. Aussi, ce cas montre que le principal impact de l’introduction du tir longue distance, a nécessité une autre révolution et un autre regard sur le jeu, pour prendre toute son ampleur.

Et c’est donc ce travail qu’on doit pouvoir faire pour comprendre les contextes dans lesquels les joueurs ont réellement évolué.

Partie 2 – Évaluer la compétitivité de la ligue

Ok, je vous vois déjà froncer les sourcils en voyant cette seconde partie. Comment évaluer la compétitivité de la ligue, sans être biaisé par ses propres préférences ?

En effet, la nostalgie, particulièrement dans le sport, se nourrit dans la mélancolie d’une période révolue. Souvent, on tend à considérer cette période comme celle qui fut la plus intense dans notre expérience de fan. Généralement, cette nostalgie se raccroche à nos premiers émois, et donc à la période où l’on a découvert ce sport et cette ligue. Ainsi, par nature, nous serions tous biaisés.

Pour répondre à ce défi, j’ai décidé de m’appuyer sur des éléments quantifiables qui ne sont malheureusement, jamais évoqués dans les classements all-time et autres voyages dans le temps :

- Les expansions et contractions de la ligue

- L’internationalisation du jeu

Expansion & contraction de la NBA

L’idée ici est simple. La NBA s’est étendue au gré de ses bonnes performances financières. Ainsi, quand la ligue est profitable, elle s’étend. Quand elle doit survivre, elle tend à se contracter. Or, quand vous créez de nouvelles franchises, sauf (rares) exceptions, vous diluez le talent. Puisqu’en 1 an, vous ne pouvez transformer la réservoir de talent de la ligue, le fait d’ajouter des équipes va créer des équipes destinées à perdre pendant un certain temps, tout en permettant à ces équipes de :

- Récupérer des joueurs que vous n’avez pas protégés lors de l’expansion draft

- Venir vous concurrencer à la draft et sur le marché des agents libres (quand il a commencé à réellement exister) les saisons qui suivent

Autrement dit, vous diluez le talent et réduisez le niveau global de la NBA. On peut aussi imaginer qu’une équipe qui est performante au moment de l’expansion draft, va plus facilement profiter de la situation puisqu’elle aura plusieurs victoires faciles dans son calendrier, mais aussi moins pâtir de la nouvelle concurrence à la draft puisqu’elle n’a pas besoin de nouveaux jeunes talents pour franchir un nouveau cap.

A l’inverse, quand la ligue se contracte et dissout des équipes, elle augmente la densité de talent des équipes restantes puisque les joueurs seront partagés entre les équipes restantes.

Prenons un exemple.

En 1946, la BAA (future NBA) a 11 équipes. En 1949, la BAA fusionne avec la NBL et monte à 17 équipes. A ce moment, difficile d’avoir un avis. Disons que si les équipes de NBL sont meilleures que celles de la BAA, elle progresse. Si elles sont moins bonnes, elle la tire légèrement vers le bas.

En revanche, en 1950, elle passe de 17 à 10 équipes. Les équipes restantes se partagent les meilleurs joueurs des équipes supprimées, tandis que les joueurs non sélectionnés prennent leur retraite ou rejoignent des ligues mineures. A ce moment-là, le niveau moyen de la NBA croit nettement, puisque le niveau de toutes les équipes augmente immédiatement.

Si vous me suivez sur la logique, voici le reste de l’historique :

- 1966 à 1974 : Expansions progressives. La NBA, après être tombée à 8 équipes en 1958 (faillites) va plus que doubler son nombre d’équipes en 8 ans. Passant de 8 à 18, diluant nécessairement ce qu’aurait été le niveau global de la ligue, si elle était restée stable. Nécessairement, les équipes compétitives au début de la période, sont dans une position très favorable.

- 1976 : Fusion NBA-ABA. Cette fois, la ligue gagne en talent. L’ABA a son lot de joueurs de haut niveau. Par ailleurs, 4 nouvelles équipes arrivent, tandis que 2 autres sont dissoutes et permettent aux franchises de la NBA de recruter leurs meilleurs joueurs.

- 1980 : La NBA ajoute une 23eme franchise.

- 1981 à 1988 : La NBA est à 23 équipes et reste stable.

- 1988 à 1995 : La NBA profite d’une expansion financière sans précédent dans son histoire. Portée par la rivalité Bird – Magic, puis l’arrivée de la future icône, Michael Jordan, elle passe de 23 à 29 équipes en 7 ans.

- 2004 : Dernière expansion draft, la NBA ajoute les Charlotte Bobcats et passe à 30 équipes. Elle vit depuis sa plus longue période sans expansion (21 ans).

Ces mouvements inégaux contribuent forcément à créer des périodes plus propices à la « domination » de certaines équipes. On peut par exemple arguer que l’ajout de 10 équipes en 8 ans, de la fin des années 60 au milieu des années 70 est un évènement à documenter. De même pour l’ajout de 6 équipes en 7 ans, dans une NBA du début des 90s est un choc… Alors que la NBA est encore, à ces 2 moments, une ligue qui repose quasi-exclusivement sur un réservoir de joueurs Nord-américains.

Internationalisation de la NBA

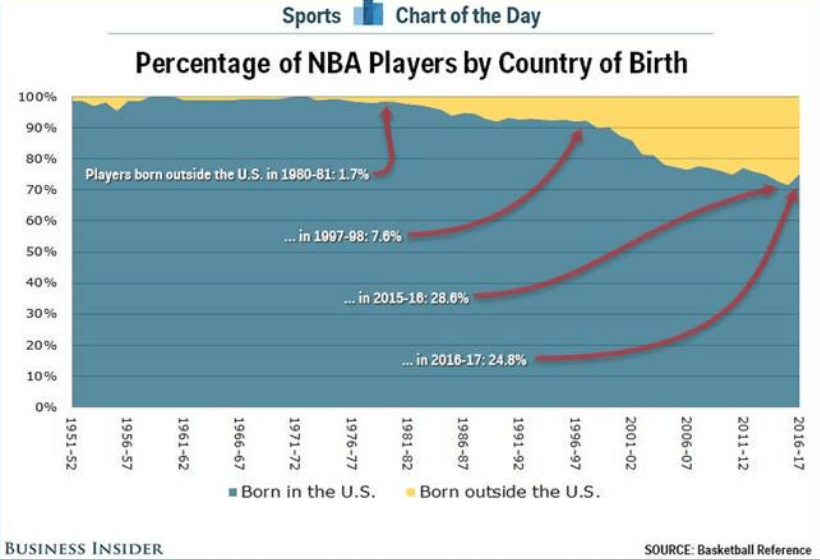

Pendant une part conséquente de son histoire, la NBA a été une ligue qui reposait sur un réservoir, certes conséquent, basé aux États-Unis. Longtemps, voir un joueur non-américain en NBA représentait plus une anomalie qu’une tendance.

Et puis, la ligue américaine a ébahi le monde aux JOs de Barcelone de 1992 avec ses maintes stars, et clou du spectacle, la présence de celui qui resterait le héros de la NBA : Michael Jordan.

Team USA est l’évènement dans l’évènement de ces Jeux Olympiques et va inspirer le reste du monde à rêver de rejoindre la grande ligue, alors que récemment, l’effondrement du Mur de Berlin a ouvert au reste du monde l’autre grand vivier de basketteur mondial : l’Europe de l’Est.

La NBA va connaître un bouleversement croissant. Alors qu’elle possédait une part très faible de joueurs internationaux à l’aube des années 80s (1,7%, dans une NBA a 23 équipes), elle sera à 7,6% en 97-98 dans une ligue à 29 équipes.

Les contingents vont progressivement augmenter, jusqu’à ce que des joueurs deviennent des joueurs majeurs de la ligue sans avoir été formé aux USA. Olajuwon est le 1er MVP non américain, mais avec une formation complète aux USA.

Puis, dans les années 2000s, Steve Nash et Dirk Nowitzki reproduiront l’exploit, tandis que Tony Parker et Pau Gasol deviendront également des acteurs majeurs de la NBA.

Cette saison (2025-2026), la ligue bat un record de joueurs internationaux (133), mais surtout, le titre de MVP n’est plus revenu à un joueur américain depuis 2018 (James Harden). Non seulement on a atteint + de 30% de joueurs venus de l’étranger, mais surtout, les visages de la ligue sont formés dans le reste du monde.

Évidemment, cette internationalisation du jeu augmente considérablement le réservoir de talent, et de fait, la compétitivité de la ligue.

Partie 3 – Le CBA

Dernier pilier de ce voyage dans le temps. Et difficile de ne pas parler d’un des éléments les plus structurants du contexte de la ligue : le CBA.

Le Collective Bargaining Agreement, renégocié tous les 7 ans, régit le fonctionnement de la NBA, via un contrat établi entre la ligue, les franchises et le syndicat des joueurs. Des changements majeurs peuvent créer des séismes, compliquant parfois la vie des franchises ou des joueurs, tandis que d’autres créent des opportunités sans précédent.

Des éléments aussi structurants que le Salary Cap, élément de langage commun de tout fan NBA est directement lié au CBA. Et pourtant, ce bloc central de la vie de la ligue n’a pas toujours existé. Il est le fruit de la création du syndicat des joueurs (NBPA) en 1964, à l’initiative d’Oscar Robertson et Bob Cousy. Une première version informelle naîtra en 1967, avant d’être officiellement adopté en 1970, créant au fil des ans, de véritable cas de avant/après lors de ses renégociations.

Je vous propose 3 exemples de ce qu’il a pu changer et générer.

La « Reserve Clause »

Si ce terme ne vous parle pas, ce n’est pas forcément étonnant. C’est pourtant un des éléments qui a généré le plus turbulence dans les ligues américaines.

La Reserve Clause permettait aux franchises, notamment NBA, de lier à vie certains joueurs avec la franchise. La franchise détenait en effet les droits sur le joueur, même lorsqu’un contrat arrivait à expiration.

Quand ce type de contrats étaient signés, il devenait ainsi impossible de quitter une franchise, si elle ne décidait pas de vous échanger. En effet, elle pouvait décider de vous laisser libre une fois le contrat expiré, mais vous vous doutez bien qu’elles ne laissaient pas ce types d’opportunités à l’élite de la NBA. D’autant que la NBA ne disposant pas encore de free agency, les joueurs ne pouvaient pas négocier avec les autres franchises pour forcer leur départ en imposant, par exemple, un montant sur lequel s’aligner.

Bien sûr, un joueur pouvait bien tenter de forcer son départ en négociant avec les dirigeants, mais le rapport de force était extrêmement différent de celui que l’on connait aujourd’hui.

Dans ce contexte, il devenait évidemment beaucoup plus dur, si une franchise dominait la ligue, de s’organiser pour monter une force capable de la renverser.

Cette règle, peut contribuer (avec d’autres éléments de l’époque), à expliquer pourquoi les Celtics de Bill Russell n’ont pu réellement être contestés.

La Reserve Clause finira par tomber en 1976, au prix d’immenses efforts portés par Oscar Robertson. Le joueur réussira en effet à quitter les Cincinnati Royals après des années de négociations, pour rejoindre les Milwaukee Bucks. Conscient que la Reserve Clause doit tomber pour retirer ce pouvoir aux franchise – qu’il juge à juste titre inique – pour éviter que la situation se perpétue, il se lance alors dans un immense procès qui durera 6 ans avec la NBA.

Procès qu’il finira par gagner, permettant la disparition de la clause dans les années à venir, et débloquant au passage la fusion entre la NBA et l’ABA, qui attendait la fin de ce procès pour enfin être concrétisée.

La création du Salary Cap

Le salary cap n’est pas une création directement issue du CBA. De façon assez anecdotique, la NBA s’est dotée d’un Salary Cap en 1947, lors de sa création, avant de l’abandonner tout juste un an plus tard, à l’intersaison 1948.

Le salary cap (ou plafond salarial) est la masse salariale maximale autorisée pour les franchises NBA. Ce plafond, vise à créer plus d’équité entre les franchises, pour éviter que certaines puissent, en raison de revenus très supérieurs, déséquilibrer le marché.

Pourtant, cet outil absolument central du fonctionnement de la NBA, était absent de 1948 à 1984. Ceci vous permet peut-être de comprendre, pourquoi la NBA parle très régulièrement encore de gros et petits marchés. En réalité, cette inégalité de moyens a fait partie intégrante de la vie dans la ligue pendant presque 40 ans. Permettant à des équipes plus populaires, dans des villes plus propices à payer cher pour des tickets de matchs, de profiter de situations plus confortables.

Depuis sa création, la ligue a essayé de structurer ses règles pour néanmoins permettre une certaines flexibilité. Certaines situations permettent de le dépasser, des exceptions sont mises à disposition pour se renforcer même quand notre cap est déjà atteint ou dépassé.

Ce qui m’intéresse ici, c’est de montrer comment le salary cap peut créer des « situations complexes ».

Je me suis posé la question, depuis la création du Salary Cap, quelles étaient les deux équipes les plus « fortes ». On peut évidemment être en désaccord avec mon choix, mais j’ai instinctivement pensé aux Bulls de 1995-96 et aux Warriors de 2016-17. Et voici leur point commun.

![BR] 2017 Warriors vs. 1996 Bulls : r/warriors](https://i.redd.it/itoj9ion4jz41.jpg)

Depuis sa création le salary cap est revu tous les ans. Puisque dans l’époque moderne, les joueurs touchent 51% de l’ensemble des revenus de la ligue, il augmente au gré des recettes, avec de très rares baisses. Mais que se passe-t-il quand il augmente si subitement, qu’il permet à des équipes déjà compétitives… D’accueillir de nombreux renforts ou une star supplémentaire ?

- En 1995, les Bulls qui ont enregistré le retour de Michael Jordan en cours de saison – sorti de sa retraite sportive – échouent à remporter le titre. Aubaine toutefois, les revenus de la ligue ont tellement augmenté, que le salary cap passe de 15,9M à 23M. Une hausse historique de 44% qui permet à une équipe qui pourrait déjà prétendre au titre, avec une intersaison de préparation pour MJ, d’aborder l’été avec de véritables ambitions. Une bouffée d’air frais en termes de finance, qui permettra notamment d’échanger Will Perdue contre Dennis Rodman ajoutant à un effectif déjà solide (Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Toni Kukoc), un joueur dont le comportement inquiète, mais qui va lancer un nouveau three-peat pour Chicago, et une saison régulière historique (72-10) pour célébrer son arrivée.

- En 2016, une situation encore plus rocambolesque se prépare. Les Golden State Warriors viennent de battre le record des Bulls 96 en saison régulière, empochant 73 victoires. Euphoriques, les très jeunes Warriors, champions l’année précédente vont néanmoins se prendre un mur, frôlant l’élimination en finale de conférence contre le Thunder, puis lâchant un 3-1 face aux Cavaliers en finales. Si les Warriors ont probablement les moyens de reprendre le titre l’année suivante en gérant mieux leur régulière et en s’appuyant sur la progression interne, le salary cap s’apprête à connaître sa plus grosse hausse depuis… 1995 avec +34,5% ! La suite on la connaît : plutôt que de prolonger Harrison Barnes, les Warriors font l’acquisition de Kevin Durant, et l’équipe enchaînera 2 titres (dont un 16-1 en 2017 en Playoffs), avant de chuter en 2019 sous une avalanche de blessures.

Si la NBA avait décidé d’étaler ces deux hausses de cap (comme elle l’a fait suite à la renégociation de droit de TV de 2024), ces deux équipes… n’auraient tout simplement pu se concrétiser. Changeant au passage l’histoire de la NBA, ni plus ni moins.

Le « Player Empowerment »

Le CBA a permis aux joueurs de prendre une part croissante des revenus, mais pas seulement. Il a été un outil clé pour équilibrer, de renégociation en renégociation, le rapport de force entre franchises et joueurs.

Si une période a vu concrétiser cette prise de pouvoir croissante des joueurs, c’est bien l’ère moderne dont les 2010s furent le symbole.

Jusqu’à cette période, les grands mouvements étaient généralement portés par les franchises. Bien sûr, nous avions vu par le passé des retournements de situation, où un joueur prenait les devants.

On peut penser au départ d’Orlando par le Shaq, désireux d’obtenir un contrat à la hauteur de son talent, que le Magic semblait refuser de lui accorder. Toutefois, les départs de joueurs emblématiques de franchises, hormis de grandes exceptions, ne partaient généralement qu’au crépuscule de leur carrière : Scottie Pippen à Houston, Karl Malone aux Lakers sont des exemples parmi tant d’autres.

Voir des joueurs s’organiser pour refaçonner la ligue, en revanche, devint une tendance très fréquente à partir des années 2010, dont le point de départ officiel pourrait être perçu comme The Decision et le départ de LeBron James vers Miami. Non seulement le King évènementialisait son départ de Cleveland, mais on comprenait qu’il était le fruit de discussions avec Dwyane Wade et Chris Bosh.

Un départ d’autant plus marquant qu’il ne s’agissait pas d’une réunion de joueurs à un stade tardif de leur carrière (comme Allen – Pierce – Garnett à Boston) mais de joueurs dans la vingtaine entrant ou déjà dans leur prime. Cette période deviendra ensuite le théâtre de nombreux joueurs forçant la main des franchises pour être échangés (Carmelo Anthony à Denver, Dwight Howard à Orlando, Kyrie Irving à Cleveland, Kawhi Leonard à San Antonio etc) et de joueurs créant des mastodontes via la free agency (Kevin Durant vers Golden State puis Brooklyn, Kawhi Leonard & Paul George vers les Clippers, etc).

Les mouvements vont se multiplier, accouchant d’une période dans la 2eme partie des 2010s / début des 2020s avec énormément de duos avec des effectifs très profonds, ou de trio qui ont effrayé la ligue, parfois sans succès et sur des temps très courts.

En mon sens, cette période est marquante, car elle marque le moment où des joueurs prennent la main sur des cycles de franchises. Ils ont créé une ère où certaines Superstars – via leur influence et leurs décisions (demande d’échange et rassemblement par le marché des agents libres) – imposent des décisions à leurs franchises, avec pour exemple le plus frappant LeBron James. Le King rejoignant et quittant 3 franchises en 8 ans, mettant la pression sur les dirigeants en signant des contrats 1+1 (une seule année étant garantie, l’autre dans la main du joueur), les poussant chaque année à utiliser un maximum d’assets, à ne pas rechigner à payer la luxury tax pour se maintenir dans la course au titre, jusqu’à l’épuisement de la flexibilité de la franchise : marquant généralement son départ.

En cela, on peut dire que les 9 finales en 10 ans de LeBron James, sont également le fruit de cette prise de pouvoir des joueurs. Si contrairement à d’autres joueurs dominants, sa franchise d’origine n’a su lui créer les conditions idéales à une domination de la ligue, il a pu prendre les devants, dans la décennie suivante pour imposer aux franchises de se dépouiller pour le mettre en position de gagner.

Le « player empoverment », a ainsi augmenté considérablement les changements de franchises par des stars. Rendant, ce faisant, les dominations beaucoup plus difficiles à installer et mettant fin aux dynasties depuis la chute des Golden State Warriors en 2019.

Partie 4 – Un monde en mouvement

Bien évidemment, les 3 parties précédentes, ne résument pas à elles seules tout ce qui a changé entre les différentes générations.

La réalité, c’est que le monde dans sa globalité a largement changé, et si chaque génération a vécu avec une vérité commune, toujours est-il que ces changements ont aussi un rôle à jouer dans la manière de percevoir comment elles entre en comparaison et en continuité.

Voici une liste d’exemples de ces changements :

- La santé : cette première fait office d’évidence. Mais le suivi des joueurs n’a plus rien à voir avec celles des générations précédentes. Le principal point, c’est l’impact sur la longévité des joueurs. Que ce soit les progrès de la médecine qui permettent à des joueurs blessés de mieux revenir, ou l’accompagnement quotidien qui peut protéger de certaines usures / blessures, il est évident que voir des joueurs performer à très haut niveau à 35 ans, est devenu presque normal aujourd’hui quand cela relevait plus de l’exception autrefois. D’autant qu’en parallèle, on a compris plus généralement l’impact du sommeil, des habitudes de vie et de l’alimentation dans la récupération des joueurs. Si pas tous les joueurs ne sont forcés de faire les efforts, toujours est-il qu’il est juste de dire que les pics de niveau des joueurs, se sont globalement allongés.

- La technologie : les progrès technologiques que le monde a connu impactent aussi fortement la vitesse avec laquelle le jeu évolue. On parlait des analytics, qui ont fini par révolutionner le jeu, tout en renversant notre manière de comprendre le jeu. Mais il en va de même pour les moyens de communications, l’accès plus facile à de la vidéo, des colloques, des discussions interpersonnelles. Ces avancées contribuent forcément à accélérer les ajustements et contre-ajustements, à la diffusion du jeu et les effets d’imitations. Non seulement on peut comprendre plus rapidement quoi faire, mais aussi quelles solutions y apporter.

- Formations & attentes : Les joueurs sont le fruit de leur époque, c’est l’objectif principal que cet article se donnait à démontrer. En la matière, il faut comprendre que les compétences des joueurs sont aussi le fruit des exigences de leur période. Dans les années 60s, difficile de reprocher aux joueurs de ne pas tous s’inscrire dans des rôles très concrets. C’est une comparaison, par exemple très nette avec le basketball des années 2010s qui donnaient des rôles très spécifiques et restreints à ces joueurs. De même qu’il est difficile à de reprocher aux joueurs des 2010s de ne pas être aussi polyvalents que ceux du milieu des années 2020s, où la polyvalence est désormais le mot d’ordre.

Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle permet de rappeler le nombre infini de changements qui rendent toujours plus difficile de comparer les niveaux des uns et des autres, de même que leurs accomplissements.

Conclusion

In fine, j’espère vous avoir convaincu de la difficulté que représente cet exercice, s’il visait à être réellement objectif. C’est autant une invitation à relativiser les dominations individuelles (et collectives), que les défaillances de chacun.

En soit, était-il vraiment réaliste pour de nombreuses équipes de lutter contre les 11 titres en 13 ans de Bill Russell ? Certes, le joueur était spectaculaire, mais le contexte aidait-il réellement à monter des équipes capables de rivaliser avec ce monstre que Boston avait accouché ?

De même, la domination de Michael Jordan peut également être vue autrement. Évidemment que le joueur est au panthéon de son sport, mais son palmarès est-il son meilleur étendard ? Ses Bulls était une véritable machine au cours de ses 2 triplets, mais la ligue n’était-elle pas exsangue de ses expansions successives, pour faire naître dans cette décennie suffisamment d’équipes capables de défier Chicago les yeux dans les yeux ?

Enfin, LeBron James a sans nul doute été le visage de la ligue durant 2 longues décennies. Si les Warriors sont venus compliquer son bilan niveau titre, sa sur-représentation en finale est un signe évident de sa proéminence dans le jeu. Toutefois, ne peut-on pas voir ses coups de forces successifs à Miami, Cleveland et Los Angeles, comme un avantage concurrentiel immense face à des joueurs qui n’ont pas imposé ce régime de cycles intenses et raccourcis à leurs franchises ?

Et si on pourrait continuer comme ça pendant encore des heures, je pense qu’après cette longue lecture, il est temps de mettre un point final. Mais si vous n’en avez pas eu assez, et que vous souhaitez écouter ça en version podcast. C’est par ici :

—

*avant 1973, la ligue n’a pas données officielles de PACE, on fait alors une estimation comme ici.