Depuis 1946 et la création de la National Basketball Association, quelque cinq mille joueurs ont foulé les parquets de la Grande Ligue. Certains d’entre-eux ont laissé une empreinte indélébile qui ne sera jamais oubliée. D’autres sont restés bien plus anonymes. Entre les deux ? Des centaines de joueurs, qui ont tour à tour affiché un niveau de jeu exceptionnel, mais dont on oublie bien souvent la carrière.

Dès lors, @BenjaminForant et @Schoepfer68 ont décidé de dresser – littéralement – le portrait de certains de ces acteurs méconnus ou sous-estimés. Au total, ce sont 60 articles qui vous seront proposés : un par année, entre les saisons 1950 – 1951 et 2009 – 2010. Pour chaque saison, un joueur a été sélectionné comme étendard, parfois en raison d’une saison particulièrement réussie, d’une rencontre extraordinaire ou encore d’une action historique …

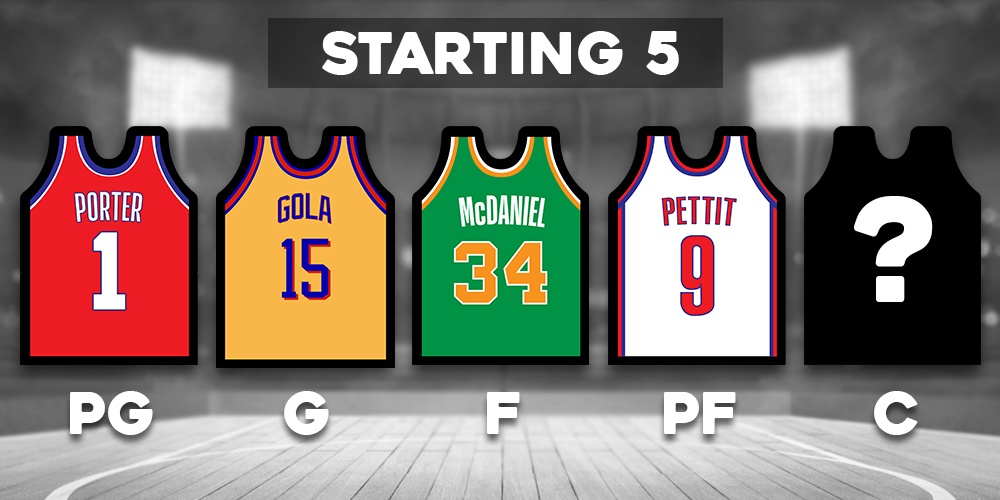

Chaque portrait s’inscrira dans une volonté, celle de traverser l’Histoire de la NBA de manière cohérente. Ainsi, ces portraits (hebdomadaires) seront publiés dans un ordre précis : un meneur, un arrière, un ailier, un ailier-fort, un pivot. Au bout de cinq semaines, c’est donc un cinq majeur qui sera constitué. Les plus matheux d’entre-vous l’aurons compris : au final, ce seront douze équipes, toutes composées de joueurs ayant évolué au cours de décennies distinctes, qui auront été composées.

A vous de déterminer lequel de ces cinq majeurs sera le plus fort, le plus complémentaire, le plus dynastique.

Vous trouverez en fin d’article les liens vous permettant de (re)consulter les articles précédents.

La jaquette

Pour chaque article, @t7gfx vous proposera ses créations. Vous y retrouverez une illustration du joueur présenté (en tête d’article) ainsi qu’une présentation de chaque cinq majeur projeté (chacun avec une identité visuelle propre).

Le synopsis

Attention, légende. Il nous est arrivé, les semaines précédentes, de parler de joueurs inconnus au bataillon, ou presque. Toutefois, si l’on remonte un peu dans le temps, nous retrouvons trace de portraits de véritables stars de la NBA. Citons, à cet égard, Jason Kidd, Isiah Thomas ou encore Bernard King. Très clairement, Bob Pettit fait partie de la catégorie de ces trois joueurs. L’homme, né en 1932 à Baton Rouge (Louisiane) était d’ailleurs tellement fort que, en dépit du fait que sa carrière se soit terminée il y a désormais 55 ans, chaque observateur de la Grande Ligue connaît son nom.

Pourquoi en parler, dès lors ? Deux raisons nous ont poussé à effectuer ce choix, surprenant aux premiers abords. Tout d’abord, inutile de le nier, il est particulièrement complexe de parler des années 1950 tout en tentant d’être attractif pour le lecteur. Il n’est pas certain que George Yardley, Max Zaslofsky ou Joe Fulks auraient fait lever les foules. Et pourtant, ils furent tous les trois meilleurs scoreurs de la NBA telle qu’elle existait après la seconde Guerre Mondiale. Ensuite, on s’est aperçu, en procédant aux recherches préliminaires, que la carrière de Bob Pettit est particulièrement mésestimée. Les chiffres que l’on va vous présenter ci-dessous viennent, en effet, tout droit d’une autre Galaxie, celle des Chamberlain, Baylor et autre Jordan.

Mélangez ces deux arguments – qui valent ce qu’ils valent, nous en sommes conscients – et vous obtiendrez ce 39è épisode du Magnéto.

Action !

Le petit Bob a été, très vite, attiré par le Basketball. Cependant, nous le savons, l’attirance n’est pas forcément – ni immédiatement – réciproque. Il en résulte le fait que, au lycée de Baton Rouge, Pettit n’a pas été sélectionné pour faire partie de l’équipe lors de ses deux premières années. C’est en s’entraînant d’arrache-pied dans la cour de l’Église au sein de laquelle officiait son père qu’il est parvenu à développer son potentiel. En même temps qu’il gagnait des centimètres (il mesurait 6-7″, soit 2m00 en dernière année de lycée), l’adolescent est devenu une véritable star dans son État, au point qu’il fût l’acteur principal du titre remporté par son Lycée en 1950.

La semaine passée, nous vous disions que Xavier McDaniel n’a pas eu l’embarras du choix à l’heure d’entrer à l’Université. Pettit, lui, eu tous les choix de la terre, et opta pour rejoindre les Tigres de Lousiana State University (LSU). Il fera une année de pause forcée : à l’instar des élèves de premières années de Poudlard, interdits de Quidditch (sauf, bien entendu, lorsqu’il s’agit du héros de la saga, il s’agirait de ne pas pousser !), les freshman n’étaient pas autorisés à jouer dans l’équipe de la faculté en cette époque. Même s’ils s’appelaient Bob Pettit.

Il effectua donc trois saisons sous le maillot des Tigres, arborant un numéro 50 que plus personne n’a porté après lui. Sans entrer dans les détails, énonçons simplement qu’il était – de loin – le joueur le plus dominant du coin. S’il ne remporta pas le titre NCAA, ses statistiques individuelles étaient monstrueuses. En 72 rencontres universitaires, il présente ainsi 27,4 points et 14,4 rebonds de moyenne (31,4 points et 17,3 rebonds lors de sa dernière année), avec 47,6 % au tir et 65,7 % aux lancers. Vu d’ici, seul un aléatoire hack-a-Bobby pouvait, potentiellement, venir à bout de l’intérieur. Le surnom qui lui sera donné plus tard convient parfaitement à cette période NCAA : le Bombardier.

On le retrouve à la draft 1954, qui n’est pas la plus laide de l’Histoire. On y retrouve notamment Richie Guerin ou Gene Shue, qui ont tous les deux réalisés une magnifique carrière. Avec leur premier choix, les Bullets de Baltimore sélectionnèrent Frank Selvy, un arrière / ailier d’un niveau honorable. Les Hawks, alors implantés à Milwaukee, ne se trompèrent pas, eux. C’est ainsi que Pettit quitta sa Louisiane natale pour déposer son baluchon dans le Wisconsin.

Et pourtant, le doute planait chez les dirigeants des Hawks. Trop frêle, Pettit ne semblait pas armé pour lutter contre les ogres des raquettes de l’époque. Son handle laborieux, d’un autre côté, complexifiait un repositionnement plus loin du cercle. C’est ainsi qu’il n’évolua pas, lors de sa saison rookie, dos au panier. Il était toujours en face, dans une position hybride et assez inédite pour l’époque. L’on dit d’ailleurs fréquemment que Bob Pettit fût le premier ailier-fort de l’Histoire.

Les doutes furent rapidement dissipés. S’il fallait un alignement astral pour que les Hawks remportent la moindre rencontre (c’est un poil excessif, mais le bilan était de 4 – 16 à la mi-décembre), le jeune ailier-fort a rapidement démontré qu’il était suffisamment costaud pour se frotter à n’importe qui, n’importe quand. Et s’il nous manque malheureusement – époque oblige – l’immense majorité de ses statistiques au rebond, celles que l’on parvient à trouver sont significatives du niveau du numéro 9 des faucons.

Ainsi, pour sa 4è rencontre professionnelle, il eut la délicatesse de poser 23 points et 14 rebonds sur la tronche de Dolph Schayes, s’il-vous-plaît. Rebelote six jours plus tard, où Schayes, qui en a pourtant vu d’autres, mangea 21 points et 19 rebonds. Et encore, c’est rien par rapport au tarif infligé à Larry Foust le 5 janvier 1955, dans ce qui constitue alors la 9è victoire des Hawks : 33 points, 21 rebonds (+ 5).

Dans l’Histoire, seuls 14 rookies ont affiché au moins une fois une telle ligne statistique, le dernier en date étant Alonzo Mourning, le 16 avril 1993 (36 points, 22 rebonds contre les Pistons). Notons, pour l’anecdote amusante, que Charles Oakley, qui n’était pourtant pas un scoreur, a planté 35 points et attrapé 26 rebonds un soir de 1986 : cela constitue son record de point et sa seconde performance de rebond dans toute sa carrière.

Pettit termina sa première saison en temps que All-star, rookie de l’année et All-NBA 1st team. Depuis, seuls Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Rick Barry, Wes Unseld, Larry Bird et Tim Duncan ont réalisé ce tiercé gagnant. C’est vous dire dans quelle catégorie se situe ici l’ex rookie des Hawks, qui affiche 20,4 points et 13,8 rebonds de moyenne sur 72 rencontres disputées (en compagnie, ici, de Shaquille O’Neal, Elgin Baylor, Elvin Hayes, Walt Bellamy et Wilt Chamberlain).

A l’intersaison, les Hawks déménagent de Milwaukee à Saint-Louis. Si changement géographique il y a, sur le parquet, le niveau affiché par Bob Pettit dans la raquette évolue également. Jamais la NBA n’avait vu, jusqu’alors, un tel joueur.

L’oscar de la saison 1955 – 1956

Si on vous demandait de citer la première superstar de la NBA, vous mentionnerez sans aucun doute George Mikan. A raison, probablement, tant celui qui fera l’objet de notre dernier portrait (spoiler alert !) dans le cadre de cette série survolait les débat entre 1948 et 1953. Mikan est d’ailleurs l’unique joueur à pouvoir contredire notre affirmation précédente, qui tendait à dire qu’en 1955, la Grande Ligue n’avait jamais vu un spécimen similaire à Bob Pettit. En effet, l’ancienne légende des Lakers, possède une saison référence (1950 – 1951) à 28,4 points et 14,1 rebonds de moyenne. Rien que cela.

C’est néanmoins dans ces traces que le numéro 9 de Saint-Louis va s’inscrire, dès sa saison sophomore. D’ailleurs, à l’aube de la saison 1955 – 1956, un nouvel enjeu vient animer le quotidien de la Ligue : Maurice Podoloff vient de donner son illustre nom à un trophée, qui viendra récompenser le meilleur joueur de la saison régulière. Ce trophée, qui couronnera plus tard Michael Jordan, LeBron James et autres Abdul-Jabbar ou Bird cherche donc son premier possesseur. La concurrence est féroce : Schayes, Arizin, Cousy, Sharman, Stokes … Tous sont suffisamment forts pour espérer inscrire leur nom à ce palmarès encore vierge.

Désormais âgé de presque 23 ans, Pettit commence sa saison sophomore comme il a terminé la précédente : le pied dans le phare. Et que je te colle 21 points pour commencer la saison, et que j’enchaîne avec 33 pour battre et Knicks, et que je torpille le trio Arizin / Gola / Johnston (40 points, 26 rebonds). Au risque de paraître redondant – prenons le ! – ils ne sont que 6 à avoir réalisé une telle performance au cours d’une saison sophomore.

Au-delà même des performances individuelles du Bombardier, les Hawks, pour la première fois de leur Histoire (la franchise a été créée en 1949 sous le nom des Tri-Cities Blackhawks) sont en courses pour terminer avec un bilan positif ! Ainsi, après l’anéantissement en règle des Warriors, Saint-Louis affiche 6 victoires pour 4 défaites et possède les playoffs en ligne de mire.

On dénote deux améliorations flagrantes dans le jeu de l’intérieur. Premièrement, une appétence particulière et nouvelle pour le rebond offensif, dont il devient le maître absolu. Deuxièmement, une agressivité renouvelée dans la raquette, qui lui permet d’obtenir 3 lancers de plus par soir. Lucide, il disait d’ailleurs à Terry Pluto, historien du sport :

« Les rebonds offensifs me permettent de scorer entre 8 et 12 points par match. Je peux également en mettre entre 8 et 10 aux lancers. Tout ce que j’ai à faire, c’est de rentrer quelques jump shot et ce sera une bonne soirée ».

La recette, simpliste pourtant, fonctionne à merveille. Effectivement, Pettit inscrit 8 points, ou presque (7,7) par soir aux lancers. Ses 16,2 rebonds (on ne dispose pas de la distinction rebonds défensifs / rebonds offensifs) lui accordent, à n’en point douter, sa dizaine de points. Quant aux jump shot, malgré une adresse moyenne (43 %), ils rentrent suffisamment pour qu’effectivement, le bonhomme passe une bonne soirée. Ou que son adversaire direct vive un cauchemar, c’est selon.

Il participe à son second All-star game consécutif en janvier 1956, disputé à New-York. D’ailleurs, disons-le immédiatement, en 11 saisons professionnelles, Pettit sera All-star à 11 reprises. Pour soulever, au final, 4 trophées de MVP de la soirée de gala, ce qui constitue un record, codétenu avec Kobe Bryant. Le premier de ces quatre titres, il le remporta justement en 1956, où il fût le principal artisan de la victoire de la conférence Ouest (108 – 94), avec 20 points, 24 rebonds et 7 passes décisives, le tout en sortant du banc (mais, pour être tout à fait honnête, le plus gros temps de jeu de l’équipe).

Ses performances post All-star week-end seront encore meilleures. Dans son sillage, Saint-Louis remporte 10 rencontres consécutives, ce qui lui permet de revenir dans la course aux playoffs. En effet, jusqu’alors, sur les 40 rencontres disputées avant le break, les Hawks n’en avaient remportées que 14. S’en suivent 6 défaites, puis un nouveau regain de forme pour définitivement se qualifier pour les secondes joutes printanières de l’Histoire de la franchise (après 1949 – 1950).

Pettit, sur cette fin de saison régulière, fût stratosphérique :

- 8 févr. 1956 vs Boston : 36 points, 17 rebonds à 54,2 % au tir, dans une victoire (+ 1),

- 9 févr. 1956 @ Philadelphie : 27 points, 15 rebonds à 50 % au tir, dans une défaite (- 11),

- 24 févr. 1956 vs Syracuse : 46 points, 22 rebonds à 50 % au tir, dans une victoire (+ 13),

- 9 mars 1956 vs Minneapolis : 44 points, 19 rebonds à 48,3 % au tir, dans une victoire (+ 1),

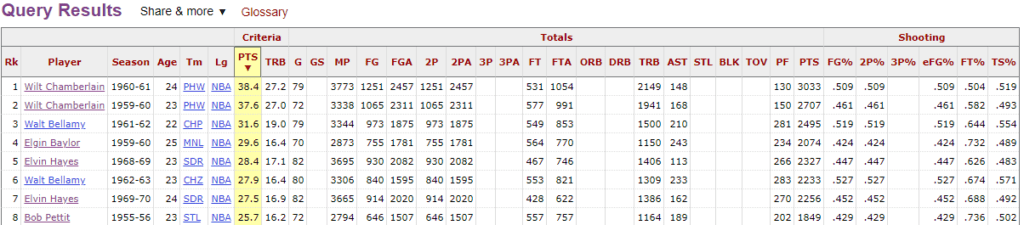

Au-delà même des performances individuelles, on remarques que bien souvent, les Hawks eurent besoin d’un Pettit mammoutesque pour venir à bout de leurs adversaires du soir. C’est donc avec 25,7 points (meilleur scoreur de la saison) et 16,2 rebonds de moyenne que le Bombardier clôtura sa seconde saison dans l’élite. Ce qui, encore une fois, pour une deuxième année, n’est pas fréquent l’Histoire :

Joueurs avec au moins 25,5 points et 16 rebonds lors des saisons rookie et sophomore

Il en résulte qu’avec 33 votes récoltés, Bob Pettit devança Paul Arizin (21 points) et Bob Cousy (11) et devint le premier MVP de l’Histoire de la NBA. Si, par la force des choses, George Mikan n’a jamais pu soulever le trophée Maurice Podoloff, Pettit entérina ici le fait qu’il est alors le meilleur joueur que la Ligue ait connu. Et dire qu’il n’a alors réalisé que deux de ses onze saisons sur les parquets !

Cerise sur le trophée, les Hawks se qualifièrent en playoffs, et affrontèrent les Lakers au premier tour, dans une série rocambolesque. La première rencontre est enlevée, à domicile, par Saint-Louis (+ 1), avec 25 points (36 % au tir) de son ailier-fort. Deux jours plus tard, Pettit et sa bande reçurent l’une des plus grandes branlées de tous les temps : 133 – 75, soit une défaite de 58 points. Si le plus grand écart jamais enregistré date du 17 décembre 1991 (Cleveland a alors battu Miami 148 – 80, soit 68 points d’écart), jamais les playoffs ont vu une équipe perdre par plus de 58 points. Ce triste record est copartagé entre les Hawks de 1956 et les Hornets de 2009 (121 – 63 face à Denver).

Toutefois, lors du game 3 décisif, les Hawks s’en sortent une nouvelle fois au finish (+ 1) pour se qualifier en finale de division (ancêtre des finales de conférence) face aux Pistons. Pettit fût particulièrement clutch dans cette rencontre couperet, avec 41 points.

Au tour suivant, les Hawks mènent 2 – 0 et sont aux portes d’une finale NBA inédite, à disputer face aux Warriors. Las, Fort-Wayne va inventer la remontada, et remportera les 3 dernières rencontres, pour se qualifier pour le tour final (perdu 4 – 1). Inutile de dire qu’aujourd’hui, un tel chock aurait enflammé la twittosphère (n’est-ce pas, les Clippers ?).

La saison 1955 – 1956 se termina donc ainsi, sur une fausse note. Elle reste néanmoins comme la première à avoir consacré un MVP, et le premier nom à y être gravé est celui de Bob Pettit, aux termes d’une saison statistiquement ahurissante. Une saison dont la ligne statistique ne se retrouve que 25 fois dans l’Histoire, et qui n’a plus été vue depuis les 27,7 points / 16,9 rebonds de Kareem Abdul-Jabbar en 1976.

Le générique de fin

Parler d’un joueur tel que le fût Robert Lee Pettit Jr (de son véritable nom) mène forcément, à un moment donné, à une impasse. Il s’agit en effet désormais pour nous de présenter sa fin de carrière, qui dura … neuf années. Dès lors, vous le comprendrez – on l’espère – nous ne pourrons pas opérer un véritable focus sur l’ensemble de ces saisons, sans quoi nous risquerions, nous aussi, de rédiger un bouquin de près de 300 pages.

Et pourtant, certaines performances ne peuvent pas être passées sous silence, à commencer par celles réalisées en 1956 – 1957. Evacuons rapidement la saison régulière mouvementée de Saint-Louis, qui vit passer sur son banc trois coachs différents : Red Holzman, Slater Martin et Alex Hannum. Malgré un bilan négatif (34 – 38), les Hawks terminèrent premier de leur conférence Ouest, ex aequo avec les Lakers et les Pistons. De l’autre côté du pays, aucune des quatre équipes affiche moins de 50 % de victoire, signe qu’à l’inverse d’aujourd’hui, le basket américain était dominé par la côte chère à The Notorious B.I.G.

Arrivé second au classement du MVP (21 points contre 23 pour Bob Cousy), Pettit a réalisé une saison régulière dans ses standards (24,7 points, 14,6 rebonds à 41,5 % au tir, en 35 minutes). Les deux premières rencontres de cette post-season seront atypiques, puisqu’il s’agit de matchs secs face aux Lakers et aux Pistons, dont l’objectif est de déterminer qui disputera le premier tour (demi-finale de conférence). En effet, le vainqueur de ce mini-tournoi à trois équipes sera directement qualifié pour les finales de conférence. Les Hawks, qui possèdent désormais dans leurs rangs l’ailier Cliff Hagan et le pivot Ed Macauley, remportèrent d’abord leur rencontre face aux Lakers (114 – 111), malgré une performance timide de leur franchise player (16 points, 18 rebonds, mais 6 / 20 au tir).

Pettit sera tout aussi effacé contre les Pistons, mais l’essentiel est ailleurs : grâce à sa victoire (115 – 103), Saint-Louis est directement qualifié pour la finale de conférence, où la franchise du Missouri retrouva les Lakers, dans une finale disputée au meilleur des 5 matchs. Du suspens, il n’y en aura que très peu, puisque malgré le fait que chaque rencontre soit serrée, Minneapolis fût sweepé. Après deux rencontres moyenne, Bob le Bombardier est de retour aux affaires : 29 points, 12 rebonds de moyenne, à 49 % au tir et 80,5 % aux lancers (12 lancers par soir). La finale NBA – la première des Hawks – est disputée face aux Celtics de Bob Cousy, Bill Sharman et Bill Russell.

La présence de Russell à Boston est d’ailleurs liée à la franchise de Saint-Louis, puisque le pick de draft qui a permis aux vert de le sélectionner appartenaient aux Hawks ! Imaginez un seul instant une raquette composée de Bob Pettit et de Bill Russell. Ce serait, potentiellement, la meilleure paire d’intérieurs de tous les temps, tout simplement.

Mais passons sur les What If. La série sera particulièrement disputée. Le Game 1 est remporté par les Hawks, au Boston Garden après deux prolongations, grâce aux 37 points et 14 rebonds de Pettit. Après un naufrage individuel (3 / 16 au tir) et collectif lors de la rencontre suivante, Saint-Louis revire en tête pour son premier match à domicile (100 – 98, 26 points / 28 rebonds pour Pettit qui, en plus de cela, fît passer une sale soirée à Tom Heinsohn de l’autre côté du terrain). C’est d’ailleurs lui qui inscrivit les deux derniers points de son équipe à la toute fin de la rencontre. Clutch, le numéro 9 le sera à nouveau lors du Game 7 ! Envoyé sur la ligne des lancers, il transforma ses deux tentatives pour forcer la première prolongation. La seconde sera fatale aux faucons, qui s’inclinèrent (125 – 123) dans ce que certains nomment « le plus beau match de tous les temps ». Pettit disputa 56 minutes de la rencontre, pour 39 points et 19 rebonds.

La vengeance est un plat qui se mange immédiatement, dit-on dans le Missouri. Alors qu’il dépassa pour la première fois la barre des 50 points (51, le 21 décembre 1957), Bob le rancunier s’offre une revanche en finale NBA face aux mêmes Celtics dès l’exercice suivant. Cela devient presque une marotte : entre 1957 et 1961, Saint-Louis et Boston se disputeront le titre NBA à 4 reprises. Pour une seule et unique victoire des Hawks. Et quelle victoire ! Après 5 rencontres et une blessure à la cheville de Bill Russell, les Hawks mènent 3 – 2 et sont plus proches du titre qu’ils ne l’ont jamais été. Tout ce qui leur manque est une petite victoire.

Peu à l’aise au tir depuis le début de la série (25,5 points à 37,9 %), Pettit enfila son costume de Bombardier. Lui qui a été – à nouveau – clutch lors du Game 5 en arrachant la victoire à une dizaine de secondes de la sirène finale (33 points, 21 rebonds, mais 33 % au tir), sera absolument grandiose dans ce sixième et dernier match de cette saison 1957 – 1958 : 50 points, 19 rebonds à 55,9 % de réussite au tir. Il inscrit 19 des 21 derniers points de son équipe, et son dernier tir permettra aux siens de se mettre à l’abri (+ 3 à 15 secondes du terme, dans une NBA sans ligne à trois-points). Si le titre de MVP des finales avait existé, nul ne doute de l’identité de celui qui l’aurait soulevé. Si, aujourd’hui, les Hawks possèdent dans leur armoire un titre NBA, c’est notamment – et en grande partie – grâce au talent inégalable de Bob Pettit.

Mentionnons d’ailleurs le fait que seuls 16 joueurs dans l’Histoire ont terminé une rencontre de playoffs avec au moins 50 points inscrits. Le record appartient à Elgin Baylor (61 points). Parmi ces 16 noms, on retrouve bien évidemment des légendes comme Wilt Chamberlain (3 fois), Michael Jordan (3 fois) ou Kobe Bryant (1 fois). On y retrouve aussi Jamaal Murray à deux reprises, lui qui a flambé lors de la campagne 2019 – 2020. Parmi ces 21 performances, seules 3 d’entre elles ont été réalisées en finale NBA :

- Elgin Baylor : 61 points et 22 rebonds le 14 avril 1962, dans le match 5 remporté face aux Celtics (126 – 121, les Lakers menèrent alors 3 – 2),

- Michael Jordan : 55 points, 8 rebonds, 4 passes décisives le 16 juin 1993, dans le match 4 remporté face aux Suns (111 – 105, les Bulls menèrent alors 3 – 1),

- Bob Pettit : 50 points, 19 rebonds le 12 avril 1958, dans le match 6 remporté face aux Celtics (les Hawks remportèrent le titre NBA).

Pour être très factuel, Bob Pettit est l’unique joueur a avoir scoré 50 points dans une rencontre décisive pour le titre NBA. Ces lignes ont été écrites avant le Game 5 opposant les Lakers au Heat dans ces finales 2020. Interrogé au début du siècle par le St. Louis Post-Dispatch sur cette performance, il répondit :

« Vous ne pouvez pas comparer les époques et les matchs. Mais à cette époque, gagner le titre signifiait tellement de choses« .

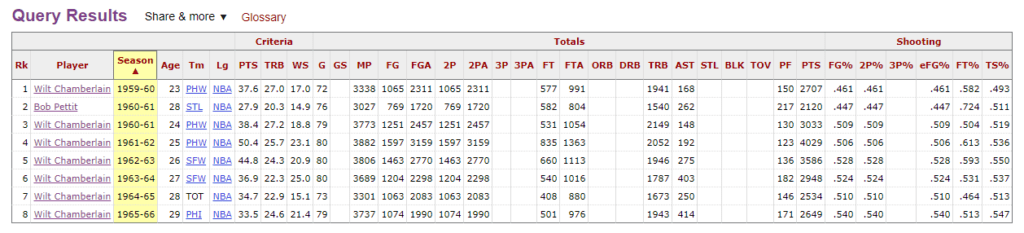

Le prime du Bombardier de Baton Rouge dura encore 6 années. Posons le décor : sur les 457 rencontres de saison régulière disputées au cours desdites 6 saisons, Pettit présente 28,3 points et 17,1 rebonds de moyenne. Dans cette Ligue où se trouvent désormais quelques aliens (Chamberlain, Baylor, Robertson, entre autre), les chiffres ne paraissent pas si démesurés que cela. Ce sont pourtant des statistiques d’une autre ère : la dernière fois que la NBA a vu un joueur clôturer une saison en 28 / 17, c’était en 1969 avec Elvin Hayes. Dites vous désormais que ces chiffres constituent, dans le cadre de Pettit, une moyenne sur 6 années.

L’auteur de ces modestes lignes vous avoue volontiers qu’il ne sait plus exactement où donner de la tête. Commençons, du coup, par dire qu’après avoir cédé son titre à Cousy puis à Russell, le numéro 9 des Hawks remporta un second trophée de MVP en 1959. Il fût d’ailleurs également le meilleur scoreur de la saison pour la seconde et dernière fois de sa carrière (29,2 points, 16,4 rebonds, la routine en somme). Malheureusement, les Hawks s’inclinèrent face aux Lakers en finale de conférence (4 – 2).

Poursuivons ensuite en énonçant que malgré des statistiques toujours similaires et un effectif stable (Hagan, Martin, Pettit, mais aussi les vieux Clyde Lovellette et Larry Foust), les Celtics vinrent à bout des Hawks en finale 1960 et 1961. Vous le savez, il faudra attendre 1967 et les Sixers de Chamberlain pour que Boston daigne descendre de son trône au cours de la décennie. Opérons un très rapide petit point statistique sur la saison régulière 1960 – 1961, puisque le Bombardier n’a alors jamais aussi bien porté son nom, et devint le second joueur de l’Histoire à terminer un exercice complet avec plus de 20 points et 20 rebonds de moyenne : 27,9 points / 20,3 rebonds.

Profitons du prime de l’ailier-fort pour en mentionner une autre facette : le joueur ne se blesse jamais, ou presque. En 1961, alors qu’il avait 7 saisons professionnelles dans les jambes, il n’avait raté que 7 rencontres. Si vous ne l’aviez pas encore compris, nous parlons donc d’un extraterrestre sous toutes ses formes.

La saison 1961 – 1962 – peut-être la plus incroyable de tous les temps du pur point de vue des statistiques individuelles (Chamberlain en 50 – 25, Baylor en 38 – 19, Robertson en triple-double de moyenne, notamment) verra Pettit apporter sa pierre à ce sublime édifice. C’est l’unique fois de sa carrière qu’il dépassera la barre des 30 points par soir (31,1 points, 18,7 rebonds). Il ne se démarque pas forcément par des énormes cartons, mais a fait (depuis le début de sa carrière, pourriez-vous me dire) de la régularité sa marque de fabrique. Il a ainsi scoré plus de 39 points à 10 reprises (51 au maximum), mais on le retrouve entre 25 et 35 points en 40 occurrences. C’est d’ailleurs en 1962, âgé de 29 ans, qu’il remporte son 4è et dernier titre de MVP du All-star game (32 points, 9 rebonds), trophée qu’il doit à la victoire de la conférence Ouest puisque de l’autre côté, Wilt Chamberlain semblait particulièrement chafouin (42 points, 24 rebonds).

Sa fin de carrière s’inscrira dans la même veine que ce que nous avons présenté jusqu’ici. Le seul regret que l’on puisse avoir, c’est qu’il ne disputa finalement que 792 rencontres de saison régulière. Il pris en effet sa retraite à 32 ans en 1965 (vous aurez noté une légère ellipse temporelle … C’est à dire que les exercices suivants étaient particulièrement semblables aux 8 premiers !), après avoir joué 50 rencontres en raison d’une blessure au genou, sa seule véritable blessure en carrière. Jamais quelqu’un n’avait quitté la Ligue avec plus de 20 points scorés lors de sa dernière saison. Après lui, seul l’anonyme Alex Groza (deux saisons NBA seulement) et Michael Jordan (20,0 points par rencontre) ont réédité la performance.

Nous avons suffisamment répété, dans les 38 précédents portraits, que le joueur dont il était question ne possédait pas un palmarès à la hauteur de son talent. Voyez plutôt, ici :

- Hall-of-famer : introduit en 1970,

- Membre des 50 greatest de 1997,

- All-NBA Team : à 11 reprises : 10 fois consécutives dans la 1ère équipe, 1 fois dans la seconde. Seuls Bob Cousy (10 fois), Karl Malone (11 fois) et LeBron James (11 fois) ont également figuré au moins dix fois d’affilées dans la All-NBA 1st Team,

- All-star : à 11 reprises,

- MVP : à 2 reprises,

- MVP du All-star game : à 4 reprises,

- Rookie de l’année,

- Meilleur scoreur de la Ligue : à 2 reprises,

- Meilleur rebondeur de la Ligue : à 1 reprise,

- Champion NBA, à 1 reprise,

- 8è, à la moyenne de points par rencontre : 26,36,

- 3è, à la moyenne de rebonds par rencontre : 16,20,

- Numéro 9 retiré chez les Hawks.

Quelque chose nous dit d’ailleurs qu’en creusant un peu, on trouverait de quoi doubler cette liste déjà aussi longue que le bonhomme. Arrêtons-nous ici cependant, il semblerait que nous ayons été suffisamment dithyrambiques sur la carrière du Bombardier de Baton Rouge. Pour tout vous dire, nous sommes à deux doigts de souhaiter réaliser un top 20 des pires joueurs de tous les temps, pour compenser.

Dithyrambiques, nous ne sommes pas les seuls à l’avoir été vis-à-vis de Bob Pettit et de ses accomplissements. D’autres, bien plus connaisseurs que nous, y sont également allés de leur(s) compliment(s).

Crédits et hommages

Les grands se reconnaissent entre eux. Dès lors, qui de mieux que Bill Russell pour rendre hommage à celui qui l’a affronté à quatre reprises en finale NBA ?

« Bob a fait entrer le mot « effort » dans le vocabulaire sportif. Il venait au contact plus que n’importe qui d’autre. Il se battait continuellement pour garder sa position, pour vous combattre au rebond ».

Effectivement, avec le recul de la rédaction, le mot « effort » semble celui qui correspond le mieux à Bob Pettit. Rappelons que nous évoquons la carrière de celui qui, adolescent, se fit refuser l’entrée dans son équipe lycéenne à deux reprises, en raison d’un niveau insuffisant. Nous vous invitons d’ailleurs à regarder les fruits de ces efforts, grâce à la génialissime vidéo ci-dessous :

Un bel hommage, pour le meilleur Bob de l’Histoire de la NBA.

Les précédents épisodes et portraits du Magnéto :

- Cinq majeur #1 : Penny Hardaway (1994/95), Manu Ginobili (2007/08), Terry Cummings (1988/89), Jerry Lucas (1964/65), Nate Thurmond (1974/75)

- Cinq majeur #2 : Jason Kidd (1998/99), Tracy McGrady (2004/05), Rick Barry (1966/67), Elvin Hayes (1979/80), Neil Johnston(1952/53)

- Cinq majeur #3 : Isiah Thomas (1989/90), David Thompson (1977/78), Paul Arizin (1951/52), Tom Gugliotta (1996/97), Yao Ming (2008/09).

- Cinq majeur #4 : Baron Davis (2006/07), Bill Sharman (1958/59), Chet Walker (1963/64), Gus Johnson (1970/71), Jack Sikma (1982/83).

- Cinq majeur #5 : Tiny Archibald (1972/73), Dick Van Arsdale (1968/69), Bernard King (1983/84), Jermaine O’Neal (2003/04), Larry Foust (1954/55).

- Cinq majeur #6 : Fat Lever (1986/87), Richie Guerin (1961/62), Grant Hill (1999/00), Dan Issel (1971/72), Ben Wallace (2002/03).

- Cinq majeur #7 : Lenny Wilkens (1965/66) (Lenny Wilkens, bonus : le coach), Calvin Murphy (1975/76), Peja Stojakovic (2001/02), Shawn Kemp (1991/92), Arvydas Sabonis (1995/96), (Arvydas Sabonis, bonus n°1 : la carrière européenne), (Arvydas Sabonis, bonus n°2 : la carrière internationale).

- Cinq majeur #8 : Kevin Porter (1978/79), Tom Gola (1959/60), Xavier McDaniel (1987/88),

Et les 63 points d’un certain MJ23 contre Boston ça ne compte pas pour le record en playoff?

Et il l’a fait 8 fois, pas 3.